2013年09月19日

2013.8.15-18 北アルプス涸沢カール

2013年8月15日〜18日

北アルプス涸沢カール

義父を涸沢に連れて行きたい。

僕らが大好きな涸沢の大パノラマを、一度見せたい。

義父を立山に連れて行ったり、木曽駒ヶ岳に連れて行ったり、尾瀬や谷川岳、西穂高岳に連れて行ったりした全ては、この涸沢行きのための予行演習だった。

義父は今年74歳、私たちには想像もつかないほど大変だったに違いない。

実は義父に涸沢行きの計画を打ち明けてからしばらくは、行くか行くまいか、はっきりとした返事がなかった。

最近足がとみに弱ってきたらしく、不安を感じていたらしい。

しかしそれでもへこたれない義父の強さ、そして、父を一度涸沢に連れて行きたいという妻の強い思いが重なって、この涸沢行きが実現した。

義父は若い頃谷川岳を中心に岩登り、また沢登りをやっていた。

一度穂高岳を目指したが、ちょうど天候が悪く延期になり、結局穂高岳方面に行く機会を逸したまま今日に至る。未だ穂高岳への憧れがあるのだ。

涸沢から穂高岳へはザイテングラード、穂高岳山荘から奥穂高への鎖、ハシゴなどの難関がある。私達でも危険なのに、義父には厳しい。まずは涸沢に行き、余裕があれば穂高へ、という話でまとまった。

この話は義父の戦いの記録でもある。

日程は15日〜18日までの4日間。無事に帰って来れるか。

14日水曜日、会社上がりの23時に出発。

八王子ICから中央道、途中長野自動車道に入り、松本ICで一般道へ。

松本ICからは一般道を1時間30分、3時過ぎに沢渡第二駐車場着。

沢渡第二駐車場に停めようと思ったら、新しいバスターミナルの下に第三駐車場ができていた。

第三駐車場に駐車。

沢渡駐車場は最近急速に発展している。

しばらく車で仮眠。

私は車では寝付けず、外のベンチにリッジレストを敷いて星空を眺めながら、仮眠。足を目一杯伸ばして、清涼な空気を体全体で感じて。寒いけど、気持ちいい。

ヴァンガードにしてから、どうも車内泊が辛い。やはり次はエスティマかアルファードか。寝心地の良い車にしよう。

4時40分の始発に乗ろうと思っていたが、結局6時発のバスに乗車。

6時30分、上高地バスターミナル着。

アルピコ保険リースの窓口で義父のみ短期保険の申し込み。

一週間有効で1000円。安いね。

山に登る高齢者は多い。その分山で病気になり遭難する人も多い。

山では血中酸素が薄くなり、また血液中の水分も不足しがちなため、脳卒中や心筋梗塞の危険がある。

若い人でも起こる可能性はあるが、年齢が行くほど確率は高まる。

だからとりあえず義父だけは申し込み。

6時46分、本日の目的地、横尾に向けて出発!

今回の予定は、15日横尾泊、16日涸沢泊、17日横尾泊、18日帰宅と、ゆっくりゆっくり。

晴れている。湿度は高くないが、そこそこ暖かい。

7時、河童橋のたもとのベンチで朝ごはん。急いでも横尾で暇になるだけなので、ゆっくりと過ごす。

7時45分、出発。小川が綺麗。

小梨平のキャンプ場も今日は混んでる。

ちょっと白飛びぎみだが、こんな感じに陽射しが強い。

葉が蟹の甲羅に似ていて、花はこうもり傘に似ている。カニコウモリ。

コウシンヤマハッカ。甲信地方に多い。

ゆっくりとした時間。

ソバナ。

ジャコウソウの一種。ジャコウとあるが、匂いはそれほどしないらしい。

メタカラコウ。

左手に明神岳が見えてくる。

8時40分、明神館着。

オオカメノキかな?遅咲き。

ソバナにもいろんな色があって。

センジュガンピ。

9時47分 徳澤園着。

私だけこっそり、ソフトクリーム。徳澤園のソフトクリームは濃くてうまい。火照った身体をクーリングダウン。

こっそりなので写真は無し。

今回も新村橋にて記念撮影。

多分毒キノコ。間違いない。

なんだかよくわかんない植物もいっぱいあって

ひときわ目立つのがこのトリカブト。小さな沢の右に色が濃いやつ。左に薄いやつ。

アザミが綺麗

やっとでた、ホタルブクロ

ハートがいっぱいで、癒される

12時 横尾着。今日はここで一泊。テント場を確保して、横尾山荘で手続き。

一人一泊500円。三人で1500円也。

テント設営後、横尾山荘の食堂でお昼ご飯。まずは一杯。スーパードライ500ml 700円。

ラーメン700円。安くてうまい。

でもスタミナ丼を食べる人が多かった気がする。隣の人のを見るとかなり大盛りだった。

食べ終わって、昼寝。

16時。私は一人目覚めて、散歩。横尾野営場付近案内図を眺める。

テント場から見える峰々と案内図を同定していると、遭難情報が目立つ。かなり亡くなっちゃってるなあ。

右下には遭難状況。滑落が一番多いが、病気も目立つ。7月なのに低体温症があったり。山は怖い。

日が傾いて、雲が出てきた。

二人も起きて、屏風が見えるところまで少し歩いてみる。

横尾の橋を渡らずにまっすぐ行くと、槍ヶ岳と蝶ヶ岳の分岐に出る。

キバナノヤマオダマキ発見。初めて見た。

テント場に戻ると、お隣さんが戻ってきていた。夫婦で朝一で出かけ、奥穂高岳まで行って戻ってきたらしい。

因みに横尾野営場の札は紙。

夕飯は朝飯の残りに、多少なにかを作って食べたが、あまり記憶にない。作ってる途中に強い通り雨が降ってきて、急いで撤収したことだけは良く覚えている。

因みにこの日、諏訪湖の花火大会が延期になったことを後日知った。多分同じ雲にやられたんだろう。

テントを叩く雨音が心地よく、よく寝られた。

閉め切ったシングルウォールは結露が凄まじく、強い雨がテントを叩くと結露が霧雨のように降ってくるのが常だったが、今回はハーフレインフライを使用したため閉め切る必要が無く結露せず快適だった。

二日目16日

翌朝は5時起床。

夕飯の残りを軽く食べ、5時30分出発。

朝露に濡れたキツリフネ

ちょっと登山道っぽくなってきた。

6時15分 屏風岩がよく見えるところで記念撮影。屏風岩はクライミングのメッカ。あんなところ行くなんてあり得ない。

山深くなってきた。

毎回見る青い実。何の実だろうか。

屏風の頭かな?

右奥の山を眺めると、山頂がキラキラ輝いていた。もしかしてUFOか⁈と思って望遠で撮ってみると、山小屋が。位置的に北穂高小屋。いつかいってみたい。生姜焼きが絶品とのこと。

ここら辺から道が険しくなり、義父の休憩が多くなってきたので、私が先に涸沢に行き、荷物を置いて再び降り、義父の荷物を持って上がる事にした。今日はなんとしても涸沢まで上がらねばならぬ。

7時20分、私だけ先に本谷橋着。

休む事無く本格的な登りに取り掛かった。ここで義父のポカリスエットを私が持ってきてしまったことに気付いた。やばい。戻るか、先に行くか、しばらく葛藤。

結局、急いで先に行き、なるべく早く降りて水を飲ませることに決めて、スピードアップ。確か妻がもう一本持っていたはず。

いつもの倍位のスピードで駆け上がると、心臓がバクバクして、目の前が霞んだ。滝のような汗が目に入り、拭っても拭っても間に合わなくなった。

テントを含めた4日分の装備はかつてない重さで、ザックが肩に食い込んだ。

ただひたすらに、また降りるために登った。

もう限界、と思ったところで視界がパッと開けた。涸沢直下の沢に出たのだ。

8時30分、休憩。沢には雪渓が広範に残っており風が涼しかった。

7時41分、妻と義父が本谷橋に到着。

ゆっくりと、しかし確実に高度を稼いだ様子が写真に残っていた。

9時10分、私は涸沢に到着し、テントを設営、水だけ持って、本谷橋を目指してかけおりる。

10時1分、合流。予想以上に高度を稼いでいて驚いた。

なんと妻が義父の荷物まで背負っていて、泣けてきた。

ガクじゃないが、二人とも、よく頑張った。

妻のザックを私が、義父のザックを妻が背負い、再び登り。

途中、見慣れない真っ赤なヘリコプターが飛んできて、何かを探すように何度もグルグル回り、私がさっき降りてきた涸沢直下の雪渓上でホバリング。雪渓まではまだ遠く、よく見えなかったが、誰かが雪渓で転倒して怪我をしたとか。

因みに長野県の消防防災ヘリコプターだった。いつもの山岳救助隊の『やまびこ』とは違い、どっしりとした印象。

ちょっと気の早いナナカマドが一足先に紅葉していた。

エンレイソウ。気品があって好き。

10時53分、はるか彼方に穂高岳山荘。

涸沢のテント場も見えてきた。実際そんなに遠くないのだが、なんとなく凄く遠く見えて、義父のヤル気をそぐ。

視界が開け、沢に出た。いつもの水浴び。夏はここで水浴びして写真を撮るのが、なんとなく私だけの恒例となっている。バクテリアにヒヤヒヤしながら、一枚。

私が水浴びに興じている間に座り込み、お地蔵さんのように動かない、義父。早く行かないと、お尻と岩がくっつくよ!

妻が急かしに行き

やっと登山再開

小さな雪渓を通る

ここら辺までくると、高山植物が豊富になってくる。

アオノツガザクラ

ウラジロナナカマドの花

なんだろう。ミヤマキンバイかなあ。葉っぱの形が違うんだよね。

キバナノコマノツメ

オオヒョウタンボク。赤い実は猛毒。

おー!でっかい雪渓!今年は雪渓が溶けないなあ。

油断してコケる。こうして遭難するわけだ。

レキのストックが曲がっちゃった。。

涸沢ヒュッテと涸沢小屋の分岐。ヒュッテに行きたければ左。小屋、または野営場に直接行きたければ右に行く。

ここら辺までくるとチングルマが群生している。

とりあえずは正攻法のヒュッテ方面へ。

あと少し!

12時49分、ヒュッテ到着。義父と登る時は、だいたい標準コースタイムの2倍かかることがわかっている。

何を思うのか、立ち尽くす義父。

とりあえずテラスで乾杯!!

これが楽しみでねー。

生ビール800円

(おでんセット1100円だったか。)

カレー800円

因みに缶ビールは350ml500円、500ml700円。上高地から車で運べる横尾山荘と同じ価格とは。ヒュッテが安いのか横尾山荘が高いのか。

お腹いっぱいになったところで、テント場へ。義父はゆっくり休んで明日に備えてほしいので、ヒュッテ泊。私たちはテント!

明日は涸沢音楽祭のため、楽器荷揚げのヘリコプターが行ったり来たり。

テントでしばらく横になり、とりあえずいつも通り涸沢小屋に行ってみる。

途中、横浜蝸牛山岳会というところに所属する大学の後輩と出会う。ずいぶん久しぶりでたくましくなっていた。大学の頃は青白い顔をして合唱なんか歌ってたのに、今は浅黒い山男になっていた。

涸沢小屋の直下に、ニッコウキスゲかな?ユリ。

涸沢小屋のおはぎはよく食べるが、うまい。

あとはお弁当がもし売っていたら買うべし。

スイカも売っているらしいが、この日は売り切れ。

小屋のテラスからテント場。

夏の限定メニュー、ジョッキパフェ1800円。

マムートのジョッキ。

義父には内緒。

食べ終わり、ヒュッテの義父の様子を見に行く。途中、ヤナギランかな?

ミヤマシシウド。夏の山では甘ったるいような、少し嫌な香りがしばしば漂うが、犯人はこいつだと思う。

途中雪渓に寄り道。いつもならここら辺は池になっている。

エゾシオガマかな?

ベニバナイチゴ

イワツメクサ

ヒュッテの受付前にて。涸沢まで来れて、ここに義父が座る姿を見るとは。感慨深い。一年前までは想像もできなかった。

感激すると、ふざけたくなる。

しばらくヒュッテの売店などを見て、テントに戻る。

17時39分、私は夕食の支度。いつものことながら、大雪渓を眺めながらの夕食は楽しい。

妻は疲れたと仮眠をとる。

今回のバーナーはガス。大抵の山小屋では替えのボンベが販売されているので、長期の山旅にはガスが便利。ただ、ソウセージはやはりトランギアで焼くのが一番うまい。

22時頃に妻と歯磨き&トイレへ。テント場からトイレまでは少し歩く。

水場の前で歯を磨いていると、偶然義父も同じタイミングでトイレ。

手短に明日の打合せをし、分かれる。

三日目17日

翌朝5時起床。曇っている。多くの人はもう4時にはテントを出て、其々の目的地へ向かう。北穂を目指し、奥穂を目指し、その先へ。

5時にまだテントにいる人は、今日の涸沢音楽祭が目当ての人か、下山する人ぐらいだ。

義父が起きて食堂に向かったのを確認し、私達はモルゲンロートに備えてヒュッテのテラスでカメラをセット。したのだが、今回は曇りのため、モルゲンロートにはならなかった。毎回見れるものではない。がっかりしながらも、一応一枚。

7時になると、晴れ間が出てきた。義父の荷物をテントにうつし、涸沢小屋経由でザイテングラード下のお花畑に向かう。

今日は音楽祭だが、義父の体力を考えると横尾で一泊した方が良いので、音楽祭は見ずに下山することにした。穂高行きも諦めた。

横尾まで最大4時間かかったとしても11時に下山を開始すれば間に合う。

涸沢小屋のテラスで記念撮影。そして、小屋の売店で記念バッジと卓上カレンダーを購入。カレンダーは今年分の売れ残りで、割引になっていた。

ところで涸沢小屋の小屋番は皆優しい。驕ったところがなく、笑顔がある。もし涸沢で小屋泊をすることになったら、私達は迷うことなく涸沢小屋にするだろう。

公衆トイレの脇を抜けて、奥穂高方面へ。

ミヤマバイケイソウ

クモマニガナ

青々としたナナカマド

ゴゼンタチバナ

大雪渓を眺める二人。

なにかのポスターみたい。

けっこう険しい岩場を登る。

低木の樹林帯を抜けると、ザイテングラードも真近になる。雲は晴れ真っ青。

左の雪渓を渡ったところにお花畑がある。

大きな岩の割れ目に、イワギキョウが咲いていた。岩の隙間を好んで咲く、可憐な花。

ここら辺にはチングルマが群生している。陽当たりの具合によって、花盛りの群生と綿毛になった群生に分かれる。

8時50分、お花畑の前で記念撮影。

夏のお花畑といえば、ハクサンイチゲ。

シナノキンバイかなあ。

フウロソウの仲間かな?

コオニユリ

見晴台にて。天気がいいからよくみえる。二年前に初めて来た時は雨でなにも見えなかった。

オダマキの仲間

雪渓に猿

テントに戻りヒュッテを見ると、涸沢音楽祭の大段幕がかけられていた。

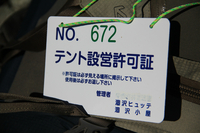

許可証を返却。今回は672番。

下山前にカールをバックに記念撮影

思い残すことの無いように、涸沢の水を飲みまくって

11時15分、下山開始!

慎重に、雪渓は避けて、と思ったら、わざわざ雪渓に入り、滑り降りる義父。なんだ、元気じゃんか。

やはり名残惜しく、何度も振り返る。

下りは軽快

それでも2時間かけて、13時22分、本谷橋着。ここで昼休憩。

お湯を沸かし、義父は赤いきつね、私達はフリーズドライのカレー。

http://www.ezaki-glico.net/currypot/products.html

これ本当に美味しい!ヤバイ。久々のヒット。マジ一度食べてみてください。

沢の水で義父のオールフリーを冷やす。ギンギンに冷える。

50分程長々と休んで、やっと出発。

本谷橋から先、横尾までの道程は微妙なアップダウンでけっこう辛い。義父の歩みが遅くなってきた。やはり披露が溜まっているらしい。

横尾の手前で左手の林から、バリバリという草木をなぎ倒す音が聞こえた。身構える。熊が出たか。横尾大橋の辺りでは親子のクマが度々目撃されているらしい。

しかし今回は2匹の鹿。こちらをじっと見つめている。最近北アルプスでも鹿が繁殖し、高山植物が食害にあっている。由々しき事態。

そんなこんなで15時34分、やっと横尾大橋に出る。

これ以上進むと義父の身体に障ると判断し、やはり横尾山荘に宿泊することにした。

大人一名夕朝食付きで9500円。

私達にとって横尾山荘は涸沢と徳澤の間の通過点でしかなく、全く興味を持たずに来たのだが、今回宿泊して思った。素晴らしい山小屋だ。

まず素晴らしいのは風呂。石鹸類は使えないが、もう3日風呂に入っていないので、とても気持ちよかった。

そして館。最近(6.7年前かな?)建て替えられた館は綺麗で、掃除がゆき届いている。

食事。これといって特徴はないが、美味しい!

人!小屋番が優しい。

私が同室のオッサンのイビキと寝返り(足が乗ってくるんだよ、オッサンの足が)で眠れず廊下に寝ていたら、小屋番さんが、こんなところじゃ風邪を引くからと、使っていない大部屋に寝かせてくれた。

多分、本心は超迷惑な客だと思ったのだろうけど、ほんとに助かった。

早めに予約していれば、二段ベッドの部屋に入らせてもらえるみたいだ。

17時35分、夕食。

18時46分、食後のコーヒータイム。

この後、前述の通り隣のオッサンに悩まされたが何とか一夜をやり過ごし、4時21分に起床。

外はまだ暗いが、山小屋の朝は早い。

朝ラッシュを避け、5時20分、朝食。

食堂も綺麗

今日も天気が良い。7時10分、さあ、記念撮影して、出発!

ズダヤクシュかな。

9時2分、徳澤園着。

10時38分、明神。ここから対岸に渡る。

しばらく歩くと湿地帯になる。流れる小川はどこまでも透き通る。

猿。距離が近い。これ以上ヒトに慣れてしまうと、お互いに不幸になってしまう。

岩魚が浮遊しているように見える。水が本当にきれい。

ここ、お気に入り。

河童橋手前から、奥穂。河童橋より、眺めがいい気がするし、あまり人がいない。

河童橋付近でお土産を買い、13時、無事上高地バスターミナル着。

義父が河童焼きを買う。甘いものが大好き。糖尿なのに。。

バスで30分、沢渡駐車場。

沢渡駐車場すぐのお食事処しもまきでお昼ご飯。

そして車で40分ほど走って乗鞍高原温泉湯けむり館にて風呂。前回来た時も十分綺麗だったのに、建て替えられて、場所も移動していた。露天風呂でゆっくり。

ここで一服しながら隣のおじさんと立ち話。日帰りで乗鞍岳に行ってきたんだそうだ。朝霞にお住まいとのことで、ちょっと盛り上がる。

義父を連れて涸沢まで行ってきた話をすると、

「はあーそれは親孝行だ。さぞ喜ばれたことでしょう。」

と言ってくれた。

親孝行になったのかな。

義父を見る限りとても辛そうだったが。。

親孝行になったかどうかわからないけど、妻の夢は一個叶えられたから、それで良しとしよう。

2013年06月20日

2013.6.16-17 西穂山荘

2013年6月16-17日 西穂山荘

16日は私の誕生日で父の日、17日は義父の誕生日ということで、義父が前々から行きたがっていた、西穂高岳あたりを見に行くことにした。

西穂高岳までは道が険しいので、手前の西穂独標あたりまで行ければ良いな、という位の山行だった。

6月16日午前3時出発。今回は梅雨の日曜日出発なので、ゆっくり。

近所のセブンイレブンで新穂高ロープウェイの割引チケットと朝飯を買い、八王子ICから中央道、諏訪湖の辺り、岡谷JCTから長野自動車道、松本ICで降りる。

涸沢に行く時と同じ、もう慣れた道。今回はいつもの沢渡駐車場を越え、釜トンネル入口から左に曲がり、飛騨高山方面へ。

750円の有料道路を越えると、岐阜県高山市。焼岳に象徴されるように、北アルプス周辺は火山帯のため、良質な温泉が多数湧き出している。

沢渡から新穂高ロープウェイまでの道々には、沢渡温泉、坂巻温泉、中ノ湯温泉、奥飛騨温泉郷に入り、平湯温泉、福地温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、新穂高温泉などと続く。

特に栃尾温泉から新穂高温泉にかけては、乗鞍岳を源流とする高原川にけずり出された谷に位置し、まわりの山々は美しく、その景色はまるで桃源郷。高原川はやがて神通川となり、富山湾に注ぐ。

7時30分 新穂高ロープウェイしらかば平駅着。

鍋平高原駐車場は一日500円。ロープウェイの券売所で二日分の支払い。梅雨時の日曜だからか、がらがら。

駅舎が開くまで周辺をブラブラ。

始発は8時45分。8時過ぎに駅舎が開く。義父はとりあえず我慢していたトイレへ。駅舎の中にしかトイレがない。私達はセブンで買った前売チケットを窓口で引き換えて、乗車待ちの列に並ぶ。

ちなみに、新穂高ロープウェイにはもう少し下から来る第一と、私達がいる第二があって、しらかば駅は中継駅。しらかば駅到着時は空いていても、第一から上がってきた乗客が加わり大行列になることがある。

第一ロープウェイは往復400円、第二ロープウェイは往復2700円、第一第二まとめて2800円。セブンで買った前売りチケットは第一第二まとめて2520円。

新穂高第二ロープウェイは二階建てで、定員121名。超でかい。

岐阜県第一位の高峰、笠ヶ岳を眺めながら登る。左には北アルプスの槍ヶ岳などを眺めながら高低差845mを一気に上る。

10分弱で西穂高口駅に到着。標高2156m、気温は16.5℃。

西穂高口駅の展望台から。軽装の観光客でごったがえす。だれでも簡単に山を楽しめる。ロープウェイって素晴らしい。

私達も一通り記念撮影。

9時58分、登山開始。残雪が多い。

オオカメノキが精一杯花をつけている。

ショウジョウバカマも。

ミツバオウレンかな?

コケモモかなあ。

ゆっくりゆっくり、無理せず進む。

途中、振り返ると笠ヶ岳が半分。中腹から上が雲に隠れてる。今日は晴れのはずなのに。雲行きがあやしい。

西穂高口から西穂山荘までは参考タイム1.5時間。でも残雪の道は険しく、かなりのロス。

12時44分、木の高い所に、標識。あと200m!

しかし高い。冬場はあそこら辺まで雪がくるみたい。

山荘が見えた!

13時2分、西穂山荘到着!

記念撮影。恥ずかしかった。

宿泊手続きを済ませ、なにはともあれ。

ちなみに一泊二食付きで9000円也。

そして山荘名物ラーメン!

まあまあかな。

疲れた体にアルコールがしみわたり、フラフラになりながら部屋へ。

布団を引き、くずおれる。柔らかな光が射し込む部屋。掃除が行き届いていて、気持ちいい。しかしちょっと暖房が効きすぎている。

特筆すべきは布団。敷布団一枚、毛布二枚に掛け布団一枚。どれもふっかふか。山小屋でありがちのジメジメ感が全くない。極楽。

午睡を貪り、15時。

山荘周辺を散策。明日の登りの下見で、丸山まで上がってみることにした。

タカネザクラ

コイワカガミ

濃いガスに包まれ、なにも見えない。

時々ガスの晴れ間に、独標に続く尾根道が見える。

気温の関係か、残雪からモヤモヤしたものが立ち昇っていた。

丸山にて。バックがガスで何も見えないので、変なポーズをしてみる。

そんなつまらないことをしていると、『ぐぇぇぇぇぇぇ』と、聴き覚えのある鳴き声。雷鳥だ。

声はすれども容は見えず。声を辿ってもう少し登ってみる。

がれ場とまではいかないが、多少歩きづらい尾根道。

森林限界を越え、這松が幅を利かせる世界。この中に雷鳥の巣がある。でも容は見せてくれなかった。

しばらくすると、一瞬ガスが晴れた。明神?がチラリ。

その後も何度かガスが晴れ、シャッターを切る。

山荘に戻り、義父を起こしてお茶の時間。

ふざけているわけではない。

この時期どこの山でも羽虫が多い。どれ位多いかと言うと、常に体の回りを100匹位が飛び回り、頭には常に10匹前後が羽を休め、目、耳、鼻、口と、あらゆる穴を目掛けて飛び込んでくる位。森林限界を越えると少なくはなるが、ある程度覚悟しなくてはいけない。

18時、夕食。ご飯、豚汁お代わり自由。ご飯3杯、豚汁3杯。おかずは基本的に冷凍食品で味気ないが、温かいご飯と豚汁だけで相当嬉しい。

夕食後、夕暮れの中、散歩。

テント場から、山荘全景。

寒くなってきたので、部屋に入る。部屋は相部屋。私達3人と、若い夫婦2人の5人。

3時30分、星を見に外へ出る。少し明るくなってきていた。

星を見るなら1時〜2時位が良い。

ガスは晴れ、満天の星。天の川がはっきりとわかる。写真には写っていないが、人工衛星まで見えた。妻は初めて見たそうで、感激していた。私も高校時代にドイツの山奥で見た以来。

妻が星を撮るテクニックを勉強してきたらしく、今回はよく写っていた。

3時48分、空が白み始めた。夜明けが近い。

一度部屋に戻り、40分ほど横になり、今度は日の出を見るため、丸山へ。

この時期の日の出は4時32分。丸山から明神岳越しに太陽が見えるのは5時20分。それに合わせて登る。振り返ると手前に活火山の焼岳、奥は乗鞍岳。山の朝は清々しい。

笠ヶ岳もよく見える。

右から二番目の盛り上がりが西穂独標。今日はあそこを目指す。

丸山にて、ライチョウに出会う

。近くに巣があるらしい。

いつも思うが、ライチョウは緊張感が少し足りないらしい。人間なんてお構い無しにちょこまかちょこまか動き回る。

動き回っては止まり、首を伸ばして辺りを伺う。また動き回る。

岩に乗り、笠ヶ岳方面をじっと見つめている。朝の景色を楽しんでいるように見える。

今度は這松に乗って。

5時20分、明神岳から、太陽が顔を出した。こんなにキラキラ輝く太陽は初めて見た。

焼岳をバックに一枚。

そして山荘へ降りる。丸山〜山荘間は岩が大きく、歩きづらい。

義父を起こし、5時45分、朝食。ご飯三杯、ナスの味噌汁2杯。わさびふりかけが嬉しい。

7時、独標を目指し、登山開始。

義父。20mほど登っては、一本とる。ゆっくりゆっくり。

7時20分、丸山手前にて。父娘。

ここから右下を見ると、上高地のバスターミナルが見える。上高地から左上を見上げれば、ここが見える。そんな位置関係。全然違う登山口から登ってるのに、不思議だなあーと思うが、口にすると妻にバカにされるので、言わないことにする。

7時25分、丸山到着。

丸山を過ぎると、がれた尾根道になる。

ライチョウが追っかけてきた。

私達がぜーぜー言いながら登ってるのに、ライチョウはぴょんぴょんと、いとも簡単に登ってくる。飛べばいいのに。

義父も久しぶりに見たらしく、感激。

体が小さいので、まだ子供かも。

ライチョウに励まされ、先へ進む。

もう少し。

すぐそこに迫った独標をバックに、義父。独標まであと100mほど。

ここから先、急に高度感が増して危険なため、義父を残し二人で進む。

といっても私達は二人とも高所恐怖症。進むに従いお尻の穴がムズムズ。一歩間違えれば奈落の底。

独標の下まではなんとか来たが、

お尻の穴がひっくり返るような激しいムズムズが襲ってきた。

なんとか二人で登りたいと思ったが、最後は私だけ独標に登り、写真を撮ってくることに。

私は妻よりも高所恐怖症の度合いが少し低いらしい。

妻と二人でなければ満足感は得られないので、私も独標は諦めようかと思ったが、ここまで来た義父と妻の思いを受け継いで、代表として登ることにした。

下から見ると垂直に見える壁をよじ登り、9時30分、独標着。

独標からの景色。

すぐ下で待つ妻。今降りるよ!

登りより下りの方が楽。足場がわかりやすい。無事降りて、9時45分、妻と義父と合流!

予定通り、10時下山開始。

ここから三人で見下ろす焼岳は格別だった。

下りは浮石との戦い。

しっかし気持ちいい。

笠ヶ岳方面から風が吹き付け、上高地方面へ抜けて行く。この尾根にぶつかって吹き上げられた風が雲まで届き、捻じ曲げている。

のかな?

こんなところにもトカゲ?

10時50分、やっとのことで丸山。

ケルンに積んでみる。しばらく休憩。

さあー!山荘までもう少し、もう一踏ん張り!

11時40分西穂山荘帰着。

義父はラーメンを食べ、私達は持参したパンなどを食べる。

山荘前で看板持って記念撮影。

そんな私達を、カップル登山者が遠巻きに見てるので、次どうぞ!と声をかけた。

彼氏の方は恥ずかしそうに拒否したが、彼女のほうは乗り気。

だいたいこういうのは女のほうが

やりたがる。妻を観察してわかったこと。

旅の恥はかき捨て。思い出を残すために、なんでもチャレンジするべし。特に山はみんな仲間なんだから。

結局二人は満足そうに、『これから登ってきます!』と言って元気良く登って行った。

12時10分、下山開始。目指すは西穂高口駅!

残雪は慎重に。

山荘が遠くなって行く。少し寂しい。

アップダウンに苦労しながら、それでも登りの半分の時間で、2時30分、登山口到着。

西穂高口駅。

下りは空いていたので、一階の一番前の席を陣取る。ところで席は両端に2個ずつ、計4個、12人分しかないから、注意。あとは立ち乗り。

じっと景色を眺める父娘。

15時4分、しらかば平駅着。

帰り道、有料道路手前の、奥飛騨温泉郷平湯温泉『ひらゆの森』にて疲れを癒す。入浴料なんと500円。スーパー銭湯的な本物の温泉。無料ロッカーが無いこと以外は言うことなし!

泉質も間違いなし!

http://www.hirayunomori.co.jp/

夕飯は松本市内で。長野と言えば蕎麦!ということで、こちらへ。

http://www.geocities.jp/motoki_soba/misenosyoukai.htm

松本の蕎麦を使用し、蕎麦の中心から30%の部分のみを削り出して作ったこだわりの吟醸そば。

私は蕎麦の味はわからないが、義父は気に入ってくれた様子。

『うまい!』と一言。

松本ICからかっ飛ばし、22時20分、無事帰宅。

前回の徳澤園に引き続き、義父を連れての山行。

義父と一緒の妻を眺めるのが、私は好きだ。

もともとハードな山行は好きではないし、義父のペースに合わせて、景色を眺めながら登るのは楽しい。

西穂山頂に登っていないので、西穂高は、、などと語れないが、とても良い山だった。

今回新たな発見が一つあった。義父の足の運び方だ。

山を登る際に気をつけることの一つに、足の運び方がある。

普通に街中を歩く時には意識しないが、山を登る時には腿を上げて、一歩一歩、地面に軽く足を置くように、また、足のうら全体が地面に着くように歩くのがコツ。

地面を力強く踏みしめると、その分地面から押し返されるので、疲れやすいのだ。

地面を踏みしめている人は、ドシン、ドシンという足音がする。

義父がまさにそうで、ドシンドシンと歩いては、疲れたー疲れたーと言っている。

次は7月か8月に義父を涸沢に連れて行く計画をしているので、その時までに伝えておかなくては。

妻よ、伝えといてくれ。

16日は私の誕生日で父の日、17日は義父の誕生日ということで、義父が前々から行きたがっていた、西穂高岳あたりを見に行くことにした。

西穂高岳までは道が険しいので、手前の西穂独標あたりまで行ければ良いな、という位の山行だった。

6月16日午前3時出発。今回は梅雨の日曜日出発なので、ゆっくり。

近所のセブンイレブンで新穂高ロープウェイの割引チケットと朝飯を買い、八王子ICから中央道、諏訪湖の辺り、岡谷JCTから長野自動車道、松本ICで降りる。

涸沢に行く時と同じ、もう慣れた道。今回はいつもの沢渡駐車場を越え、釜トンネル入口から左に曲がり、飛騨高山方面へ。

750円の有料道路を越えると、岐阜県高山市。焼岳に象徴されるように、北アルプス周辺は火山帯のため、良質な温泉が多数湧き出している。

沢渡から新穂高ロープウェイまでの道々には、沢渡温泉、坂巻温泉、中ノ湯温泉、奥飛騨温泉郷に入り、平湯温泉、福地温泉、新平湯温泉、栃尾温泉、新穂高温泉などと続く。

特に栃尾温泉から新穂高温泉にかけては、乗鞍岳を源流とする高原川にけずり出された谷に位置し、まわりの山々は美しく、その景色はまるで桃源郷。高原川はやがて神通川となり、富山湾に注ぐ。

7時30分 新穂高ロープウェイしらかば平駅着。

鍋平高原駐車場は一日500円。ロープウェイの券売所で二日分の支払い。梅雨時の日曜だからか、がらがら。

駅舎が開くまで周辺をブラブラ。

始発は8時45分。8時過ぎに駅舎が開く。義父はとりあえず我慢していたトイレへ。駅舎の中にしかトイレがない。私達はセブンで買った前売チケットを窓口で引き換えて、乗車待ちの列に並ぶ。

ちなみに、新穂高ロープウェイにはもう少し下から来る第一と、私達がいる第二があって、しらかば駅は中継駅。しらかば駅到着時は空いていても、第一から上がってきた乗客が加わり大行列になることがある。

第一ロープウェイは往復400円、第二ロープウェイは往復2700円、第一第二まとめて2800円。セブンで買った前売りチケットは第一第二まとめて2520円。

新穂高第二ロープウェイは二階建てで、定員121名。超でかい。

岐阜県第一位の高峰、笠ヶ岳を眺めながら登る。左には北アルプスの槍ヶ岳などを眺めながら高低差845mを一気に上る。

10分弱で西穂高口駅に到着。標高2156m、気温は16.5℃。

西穂高口駅の展望台から。軽装の観光客でごったがえす。だれでも簡単に山を楽しめる。ロープウェイって素晴らしい。

私達も一通り記念撮影。

9時58分、登山開始。残雪が多い。

オオカメノキが精一杯花をつけている。

ショウジョウバカマも。

ミツバオウレンかな?

コケモモかなあ。

ゆっくりゆっくり、無理せず進む。

途中、振り返ると笠ヶ岳が半分。中腹から上が雲に隠れてる。今日は晴れのはずなのに。雲行きがあやしい。

西穂高口から西穂山荘までは参考タイム1.5時間。でも残雪の道は険しく、かなりのロス。

12時44分、木の高い所に、標識。あと200m!

しかし高い。冬場はあそこら辺まで雪がくるみたい。

山荘が見えた!

13時2分、西穂山荘到着!

記念撮影。恥ずかしかった。

宿泊手続きを済ませ、なにはともあれ。

ちなみに一泊二食付きで9000円也。

そして山荘名物ラーメン!

まあまあかな。

疲れた体にアルコールがしみわたり、フラフラになりながら部屋へ。

布団を引き、くずおれる。柔らかな光が射し込む部屋。掃除が行き届いていて、気持ちいい。しかしちょっと暖房が効きすぎている。

特筆すべきは布団。敷布団一枚、毛布二枚に掛け布団一枚。どれもふっかふか。山小屋でありがちのジメジメ感が全くない。極楽。

午睡を貪り、15時。

山荘周辺を散策。明日の登りの下見で、丸山まで上がってみることにした。

タカネザクラ

コイワカガミ

濃いガスに包まれ、なにも見えない。

時々ガスの晴れ間に、独標に続く尾根道が見える。

気温の関係か、残雪からモヤモヤしたものが立ち昇っていた。

丸山にて。バックがガスで何も見えないので、変なポーズをしてみる。

そんなつまらないことをしていると、『ぐぇぇぇぇぇぇ』と、聴き覚えのある鳴き声。雷鳥だ。

声はすれども容は見えず。声を辿ってもう少し登ってみる。

がれ場とまではいかないが、多少歩きづらい尾根道。

森林限界を越え、這松が幅を利かせる世界。この中に雷鳥の巣がある。でも容は見せてくれなかった。

しばらくすると、一瞬ガスが晴れた。明神?がチラリ。

その後も何度かガスが晴れ、シャッターを切る。

山荘に戻り、義父を起こしてお茶の時間。

ふざけているわけではない。

この時期どこの山でも羽虫が多い。どれ位多いかと言うと、常に体の回りを100匹位が飛び回り、頭には常に10匹前後が羽を休め、目、耳、鼻、口と、あらゆる穴を目掛けて飛び込んでくる位。森林限界を越えると少なくはなるが、ある程度覚悟しなくてはいけない。

18時、夕食。ご飯、豚汁お代わり自由。ご飯3杯、豚汁3杯。おかずは基本的に冷凍食品で味気ないが、温かいご飯と豚汁だけで相当嬉しい。

夕食後、夕暮れの中、散歩。

テント場から、山荘全景。

寒くなってきたので、部屋に入る。部屋は相部屋。私達3人と、若い夫婦2人の5人。

3時30分、星を見に外へ出る。少し明るくなってきていた。

星を見るなら1時〜2時位が良い。

ガスは晴れ、満天の星。天の川がはっきりとわかる。写真には写っていないが、人工衛星まで見えた。妻は初めて見たそうで、感激していた。私も高校時代にドイツの山奥で見た以来。

妻が星を撮るテクニックを勉強してきたらしく、今回はよく写っていた。

3時48分、空が白み始めた。夜明けが近い。

一度部屋に戻り、40分ほど横になり、今度は日の出を見るため、丸山へ。

この時期の日の出は4時32分。丸山から明神岳越しに太陽が見えるのは5時20分。それに合わせて登る。振り返ると手前に活火山の焼岳、奥は乗鞍岳。山の朝は清々しい。

笠ヶ岳もよく見える。

右から二番目の盛り上がりが西穂独標。今日はあそこを目指す。

丸山にて、ライチョウに出会う

。近くに巣があるらしい。

いつも思うが、ライチョウは緊張感が少し足りないらしい。人間なんてお構い無しにちょこまかちょこまか動き回る。

動き回っては止まり、首を伸ばして辺りを伺う。また動き回る。

岩に乗り、笠ヶ岳方面をじっと見つめている。朝の景色を楽しんでいるように見える。

今度は這松に乗って。

5時20分、明神岳から、太陽が顔を出した。こんなにキラキラ輝く太陽は初めて見た。

焼岳をバックに一枚。

そして山荘へ降りる。丸山〜山荘間は岩が大きく、歩きづらい。

義父を起こし、5時45分、朝食。ご飯三杯、ナスの味噌汁2杯。わさびふりかけが嬉しい。

7時、独標を目指し、登山開始。

義父。20mほど登っては、一本とる。ゆっくりゆっくり。

7時20分、丸山手前にて。父娘。

ここから右下を見ると、上高地のバスターミナルが見える。上高地から左上を見上げれば、ここが見える。そんな位置関係。全然違う登山口から登ってるのに、不思議だなあーと思うが、口にすると妻にバカにされるので、言わないことにする。

7時25分、丸山到着。

丸山を過ぎると、がれた尾根道になる。

ライチョウが追っかけてきた。

私達がぜーぜー言いながら登ってるのに、ライチョウはぴょんぴょんと、いとも簡単に登ってくる。飛べばいいのに。

義父も久しぶりに見たらしく、感激。

体が小さいので、まだ子供かも。

ライチョウに励まされ、先へ進む。

もう少し。

すぐそこに迫った独標をバックに、義父。独標まであと100mほど。

ここから先、急に高度感が増して危険なため、義父を残し二人で進む。

といっても私達は二人とも高所恐怖症。進むに従いお尻の穴がムズムズ。一歩間違えれば奈落の底。

独標の下まではなんとか来たが、

お尻の穴がひっくり返るような激しいムズムズが襲ってきた。

なんとか二人で登りたいと思ったが、最後は私だけ独標に登り、写真を撮ってくることに。

私は妻よりも高所恐怖症の度合いが少し低いらしい。

妻と二人でなければ満足感は得られないので、私も独標は諦めようかと思ったが、ここまで来た義父と妻の思いを受け継いで、代表として登ることにした。

下から見ると垂直に見える壁をよじ登り、9時30分、独標着。

独標からの景色。

すぐ下で待つ妻。今降りるよ!

登りより下りの方が楽。足場がわかりやすい。無事降りて、9時45分、妻と義父と合流!

予定通り、10時下山開始。

ここから三人で見下ろす焼岳は格別だった。

下りは浮石との戦い。

しっかし気持ちいい。

笠ヶ岳方面から風が吹き付け、上高地方面へ抜けて行く。この尾根にぶつかって吹き上げられた風が雲まで届き、捻じ曲げている。

のかな?

こんなところにもトカゲ?

10時50分、やっとのことで丸山。

ケルンに積んでみる。しばらく休憩。

さあー!山荘までもう少し、もう一踏ん張り!

11時40分西穂山荘帰着。

義父はラーメンを食べ、私達は持参したパンなどを食べる。

山荘前で看板持って記念撮影。

そんな私達を、カップル登山者が遠巻きに見てるので、次どうぞ!と声をかけた。

彼氏の方は恥ずかしそうに拒否したが、彼女のほうは乗り気。

だいたいこういうのは女のほうが

やりたがる。妻を観察してわかったこと。

旅の恥はかき捨て。思い出を残すために、なんでもチャレンジするべし。特に山はみんな仲間なんだから。

結局二人は満足そうに、『これから登ってきます!』と言って元気良く登って行った。

12時10分、下山開始。目指すは西穂高口駅!

残雪は慎重に。

山荘が遠くなって行く。少し寂しい。

アップダウンに苦労しながら、それでも登りの半分の時間で、2時30分、登山口到着。

西穂高口駅。

下りは空いていたので、一階の一番前の席を陣取る。ところで席は両端に2個ずつ、計4個、12人分しかないから、注意。あとは立ち乗り。

じっと景色を眺める父娘。

15時4分、しらかば平駅着。

帰り道、有料道路手前の、奥飛騨温泉郷平湯温泉『ひらゆの森』にて疲れを癒す。入浴料なんと500円。スーパー銭湯的な本物の温泉。無料ロッカーが無いこと以外は言うことなし!

泉質も間違いなし!

http://www.hirayunomori.co.jp/

夕飯は松本市内で。長野と言えば蕎麦!ということで、こちらへ。

http://www.geocities.jp/motoki_soba/misenosyoukai.htm

松本の蕎麦を使用し、蕎麦の中心から30%の部分のみを削り出して作ったこだわりの吟醸そば。

私は蕎麦の味はわからないが、義父は気に入ってくれた様子。

『うまい!』と一言。

松本ICからかっ飛ばし、22時20分、無事帰宅。

前回の徳澤園に引き続き、義父を連れての山行。

義父と一緒の妻を眺めるのが、私は好きだ。

もともとハードな山行は好きではないし、義父のペースに合わせて、景色を眺めながら登るのは楽しい。

西穂山頂に登っていないので、西穂高は、、などと語れないが、とても良い山だった。

今回新たな発見が一つあった。義父の足の運び方だ。

山を登る際に気をつけることの一つに、足の運び方がある。

普通に街中を歩く時には意識しないが、山を登る時には腿を上げて、一歩一歩、地面に軽く足を置くように、また、足のうら全体が地面に着くように歩くのがコツ。

地面を力強く踏みしめると、その分地面から押し返されるので、疲れやすいのだ。

地面を踏みしめている人は、ドシン、ドシンという足音がする。

義父がまさにそうで、ドシンドシンと歩いては、疲れたー疲れたーと言っている。

次は7月か8月に義父を涸沢に連れて行く計画をしているので、その時までに伝えておかなくては。

妻よ、伝えといてくれ。

2013年05月01日

2013.4.27-28 上高地〜横尾

2013年4月27-28日 上高地〜横尾

今回は上高地開山祭の参加、そして夏に義父を涸沢に連れて行く予行演習を目的として、妻と、義父と共に上高地に向かった。

上高地から涸沢までは通常6時間程度の道程だが、義父の体調を考えると、途中横尾で一泊、二日目に涸沢で一泊、三日目にまた横尾で一泊して帰ることになるだろうから、今回は徳澤で一泊して二日目に横尾まで行き、もし余裕があればその先少し進んで屏風岩でも見られたら、、程度に考えていた。

午前0時に出発。八王子ICから中央道。長野自動車道に入り、松本ICでおりる。

松本ICからは50分ほどで沢渡第二駐車場へ。松本におりて程なくして雪が降り始めたのでゆっくり走った。

午前4時。沢渡第二に着くと、バス停が見当たらない。どこを探しても、去年までそこにあったはずのバス停がない!あららーと思ったが、朝になってからでいいかーと思い、車内で仮眠。

8時、今回はいそがないのでゆっくりと準備を終え、バス停に向かう。以前バス停があった場所には降車場所だけ残り、乗車場所は少し登ったところに移動して、超現代化していて驚いた。世界に誇る観光地の入口に相応しくなった。

以前のバス停は一応屋根はついているが掘っ建て小屋のような券売所と飲料メーカー提供の長ベンチのみ。去年の写真。

バスは20分感覚でピストン。人もそれほど多くなかったし、登山客が少ないので荷物も荷室に入れてもらえた。

私の隣に座ったおじさんが話しかけてきた。おじさんは若い頃は埼玉県の草加市に住んでいて、引退してから松本に移住。気が向くと上高地に来るのだという。若い頃から日本山岳会に所属する山好きらしい。理想のパターンだ。

おじさんは、「開山祭の時期にこれほど大雪になるのは初めてだから、貴重な体験だ」と、私を励ましてくれた。

おじさんには冬季の上高地の話など聞き楽しかった。おじさんは大正池から一時間歩いて上高地に行くということで、先に降りていった。

上高地に着くと、雪は更に激しくなり、また風もごうごうと吹き始め、吹雪になった。

上高地のビジターセンターで開山祭を待っていると、吹雪のため、開山祭の場所をバスターミナルで11時からに変更するとアナウンスがあった。いつもは河童橋で行われる。

11時開祭。アルプホルンの演奏に続き、穂高神社の宮司さんが祝詞を捧げる。宮司さんにも容赦なく吹雪が吹き付け、榊が倒れたり、屋根雪の落下で悲鳴があがったり沢山のハプニングがあったが、なんとか進行。

アルプホルン演奏者の方と一枚。

一人2500円の食券付き袋を買う。肉まんと焼き鳥、焼きそばの食券と、45回上高地開山祭と焼印の押された枡、開山祭のピンバッジが入っていた。

食べ物の屋台には大行列。ちょー疲れた。

でも振る舞い酒は美味しかった!

樽酒を枡で飲むから、木の香りが爽やかだった。普段日本酒を飲まない私も二杯飲んだ。振る舞い酒は有る限り飲み放題で、大きな樽が何個も並び、みんなで飲んでも飲んでも無くならなかった。

土地の小学生の和太鼓の演奏など聞きながら、酒を飲む。

13時30分、ヘベレケになりながら徳澤園を目指して出発。今日宿泊予定の徳澤園に、到着が16時を過ぎる旨、連絡。

大雪により、横尾から先は入山規制に。この時期の降雪は表層雪崩を起こし易い。規制になったというのに何故か嬉しそうな二人。酒のせいか。

ダウンにレインウェアを着込んでも吹き付ける雪が寒い。

河童橋。晴れていれば奥穂が綺麗に見えるのだが、全く見えない。

14時30分、明神着。ここでアイゼン装着。やはり明神岳は見えない。

第一サル発見。

と思ったら至る所にサルサルサル。

ちょっとガスが晴れてきた!

二匹並んで雪を食べてる。今は可愛らしいが、これ以上人に慣れると突如凶暴化するらしいから、距離を保って望遠レンズで。

16時25分、無事徳澤園着。玄関にて記念撮影。初徳澤園、初小屋泊。風呂がある山小屋。というかほぼ旅館。

幕営組みも多数。

夕食は17時30分と19時と二回。風呂は20時まで。私達は19時から夕食なので先に風呂に入った。風呂は循環式だが、そもそも徳澤に来て風呂に入れるのが有難い。湯温も高めで、冷えた体にはちょうどいい。

夕食まで時間があるので、館内を探検。趣がある。井上靖の氷壁に、徳澤小屋として登場する宿だ。

ペチカの燃える談話室でくつろぐ。

食堂前には本日の献立表。私達は相部屋なので下の方。

19時、夕食。お米食べ放題。4杯食べた。

部屋のスタイルとしては相部屋だが、三人で予約したら、三人分でカプセルになった所を用意してくれた。嬉しい。

徳澤園には個室と相部屋があり、個室は17室、相部屋は3室。相部屋はパターンがあり、雑魚寝の部屋や、今回私達があてがわれた二段のカプセル風の部屋など。パターンの指定はできない。

カプセルの天井は低く、剥き出しの梁になんども頭をぶつけたが、秘密基地みたいで楽しかった。

またカーテンでプライバシー空間が確保でき、相部屋とは思えない快適な時間を過ごせた。ただし綿の布団は冷たく、しばらく寒かった。21時消灯だが、疲れていたため消灯を待たずして就寝。山小屋はイビキで寝れないとどこかのHPで見ていたので耳栓を持参していた。確かに四方からイビキが聞こえて来たが、疲れているので気にする暇もなく寝てしまった。

翌朝6時20分、起床。

昨日の吹雪が嘘のような快晴。

大学時代のサークルの後輩から、朝に徳澤園に寄ると連絡があったが、電波がどうしても入らないため、しばらく外でタバコを吸いながら待ってみる。

彼は高校大学と男性合唱に打ち込み、どちらかというとナヨナヨして頼りない雰囲気の男だったのだが(ゴメンね)、いつの間に山男になってしまったのだろう。今や何㎏もある装備を巻きつけて名だたる氷壁を制覇する、頼もしい本物の山男だ。

ただ、マニアック路線を進むところは変わってないらしい。合唱をやるにしても男性合唱、山をやるにしてもクライミング。混声やトレッキングを選ばないところが愛すべきところ。そういえば大学合唱団でも、3年からだったか、一般的なバリトンから、マニアックなベースに移動を希望して移ってきたっけ。

彼とは大学卒業以来会ってないので、是非にと思ったが残念。タイミングが合わず。

7時、朝食。4杯おかわり。夕食より朝食のほうが美味しかった。ちなみにご飯のおかわりはできないが、外来でも併設のミチクサ食堂で同内容の朝食を注文できる。

8時30分、横尾へ出発。徳澤園の玄関にて、穂高連峰をバックに一枚。

8時50分、新村橋にて。

しかし本当に爽やかな空。

徳澤から横尾まで、今は

こんな感じ。

この時期は横尾の手前から河に降りて進む。

10時15分、横尾のテント村が見えてきた。

横尾山荘前のベンチにて軽く食事しながら休憩。

後ろにはドーンと雄大な穂高。

横尾大橋のたもとでは長野県警が待機し、登山客に自制を呼びかけていた。

私達は無理せず、11時40分上高地を目指し出発。

昨日は雪に埋れていた福寿草が、今日の陽射しで顔を出していた。

途中徳澤園でランチ休憩。妻がしょってきた鍋焼きうどんをトランギアで温めて、烏骨鶏卵を乗せて食べた。

ここで私がカメラを落とし、広角レンズの保護レンズを割る失態。ガックリ。。

15時、明神着。いつもピークがかっちょいい明神岳。

仲良し父娘。

16時10分、小梨平着。ここからの奥穂の光景がまた素晴らしい。

沢渡第二行きのバスは空いていた。上高地バスターミナルでお土産を買って、沢渡第二へ。

いつも混んでて入れなかった、梓湖畔の湯に入り、帰路へ。

今回は思いがけず冬の上高地を体験できた。

湖畔の湯のテレビで知ったが、初日に降った雪により、表層雪崩が発生して白馬などで何人かが犠牲になった。また奥穂高でも、滑落により一人が重症を負った。

横尾で注意喚起していた長野県警の方と、登山客の会話が印象的だった。

客「夏にヨーロッパの山を登るから訓練で来たのに、入山規制になっちゃって残念だよ。」

長野県警「だったら尚更こんなときに入山しようと思っちゃだめですよ」

確かに。山には判断力が必要だ。

今回は雪道になってしまったので、夏季に義父を連れていくのにどれ位の時間がかかるのか正確には測れなかったが、やはり通常の2倍は予定しておいたほうが良さそうだ。初日横尾で幕営、二日目6時頃出発し12時頃涸沢着。義父はヒュッテ、私達は幕営。三日目は横尾山荘泊で風呂に入り、四日目に帰る。今から楽しみだ。義父にはそれまで是非健康でいてもらわねば。

今回は上高地開山祭の参加、そして夏に義父を涸沢に連れて行く予行演習を目的として、妻と、義父と共に上高地に向かった。

上高地から涸沢までは通常6時間程度の道程だが、義父の体調を考えると、途中横尾で一泊、二日目に涸沢で一泊、三日目にまた横尾で一泊して帰ることになるだろうから、今回は徳澤で一泊して二日目に横尾まで行き、もし余裕があればその先少し進んで屏風岩でも見られたら、、程度に考えていた。

午前0時に出発。八王子ICから中央道。長野自動車道に入り、松本ICでおりる。

松本ICからは50分ほどで沢渡第二駐車場へ。松本におりて程なくして雪が降り始めたのでゆっくり走った。

午前4時。沢渡第二に着くと、バス停が見当たらない。どこを探しても、去年までそこにあったはずのバス停がない!あららーと思ったが、朝になってからでいいかーと思い、車内で仮眠。

8時、今回はいそがないのでゆっくりと準備を終え、バス停に向かう。以前バス停があった場所には降車場所だけ残り、乗車場所は少し登ったところに移動して、超現代化していて驚いた。世界に誇る観光地の入口に相応しくなった。

以前のバス停は一応屋根はついているが掘っ建て小屋のような券売所と飲料メーカー提供の長ベンチのみ。去年の写真。

バスは20分感覚でピストン。人もそれほど多くなかったし、登山客が少ないので荷物も荷室に入れてもらえた。

私の隣に座ったおじさんが話しかけてきた。おじさんは若い頃は埼玉県の草加市に住んでいて、引退してから松本に移住。気が向くと上高地に来るのだという。若い頃から日本山岳会に所属する山好きらしい。理想のパターンだ。

おじさんは、「開山祭の時期にこれほど大雪になるのは初めてだから、貴重な体験だ」と、私を励ましてくれた。

おじさんには冬季の上高地の話など聞き楽しかった。おじさんは大正池から一時間歩いて上高地に行くということで、先に降りていった。

上高地に着くと、雪は更に激しくなり、また風もごうごうと吹き始め、吹雪になった。

上高地のビジターセンターで開山祭を待っていると、吹雪のため、開山祭の場所をバスターミナルで11時からに変更するとアナウンスがあった。いつもは河童橋で行われる。

11時開祭。アルプホルンの演奏に続き、穂高神社の宮司さんが祝詞を捧げる。宮司さんにも容赦なく吹雪が吹き付け、榊が倒れたり、屋根雪の落下で悲鳴があがったり沢山のハプニングがあったが、なんとか進行。

アルプホルン演奏者の方と一枚。

一人2500円の食券付き袋を買う。肉まんと焼き鳥、焼きそばの食券と、45回上高地開山祭と焼印の押された枡、開山祭のピンバッジが入っていた。

食べ物の屋台には大行列。ちょー疲れた。

でも振る舞い酒は美味しかった!

樽酒を枡で飲むから、木の香りが爽やかだった。普段日本酒を飲まない私も二杯飲んだ。振る舞い酒は有る限り飲み放題で、大きな樽が何個も並び、みんなで飲んでも飲んでも無くならなかった。

土地の小学生の和太鼓の演奏など聞きながら、酒を飲む。

13時30分、ヘベレケになりながら徳澤園を目指して出発。今日宿泊予定の徳澤園に、到着が16時を過ぎる旨、連絡。

大雪により、横尾から先は入山規制に。この時期の降雪は表層雪崩を起こし易い。規制になったというのに何故か嬉しそうな二人。酒のせいか。

ダウンにレインウェアを着込んでも吹き付ける雪が寒い。

河童橋。晴れていれば奥穂が綺麗に見えるのだが、全く見えない。

14時30分、明神着。ここでアイゼン装着。やはり明神岳は見えない。

第一サル発見。

と思ったら至る所にサルサルサル。

ちょっとガスが晴れてきた!

二匹並んで雪を食べてる。今は可愛らしいが、これ以上人に慣れると突如凶暴化するらしいから、距離を保って望遠レンズで。

16時25分、無事徳澤園着。玄関にて記念撮影。初徳澤園、初小屋泊。風呂がある山小屋。というかほぼ旅館。

幕営組みも多数。

夕食は17時30分と19時と二回。風呂は20時まで。私達は19時から夕食なので先に風呂に入った。風呂は循環式だが、そもそも徳澤に来て風呂に入れるのが有難い。湯温も高めで、冷えた体にはちょうどいい。

夕食まで時間があるので、館内を探検。趣がある。井上靖の氷壁に、徳澤小屋として登場する宿だ。

ペチカの燃える談話室でくつろぐ。

食堂前には本日の献立表。私達は相部屋なので下の方。

19時、夕食。お米食べ放題。4杯食べた。

部屋のスタイルとしては相部屋だが、三人で予約したら、三人分でカプセルになった所を用意してくれた。嬉しい。

徳澤園には個室と相部屋があり、個室は17室、相部屋は3室。相部屋はパターンがあり、雑魚寝の部屋や、今回私達があてがわれた二段のカプセル風の部屋など。パターンの指定はできない。

カプセルの天井は低く、剥き出しの梁になんども頭をぶつけたが、秘密基地みたいで楽しかった。

またカーテンでプライバシー空間が確保でき、相部屋とは思えない快適な時間を過ごせた。ただし綿の布団は冷たく、しばらく寒かった。21時消灯だが、疲れていたため消灯を待たずして就寝。山小屋はイビキで寝れないとどこかのHPで見ていたので耳栓を持参していた。確かに四方からイビキが聞こえて来たが、疲れているので気にする暇もなく寝てしまった。

翌朝6時20分、起床。

昨日の吹雪が嘘のような快晴。

大学時代のサークルの後輩から、朝に徳澤園に寄ると連絡があったが、電波がどうしても入らないため、しばらく外でタバコを吸いながら待ってみる。

彼は高校大学と男性合唱に打ち込み、どちらかというとナヨナヨして頼りない雰囲気の男だったのだが(ゴメンね)、いつの間に山男になってしまったのだろう。今や何㎏もある装備を巻きつけて名だたる氷壁を制覇する、頼もしい本物の山男だ。

ただ、マニアック路線を進むところは変わってないらしい。合唱をやるにしても男性合唱、山をやるにしてもクライミング。混声やトレッキングを選ばないところが愛すべきところ。そういえば大学合唱団でも、3年からだったか、一般的なバリトンから、マニアックなベースに移動を希望して移ってきたっけ。

彼とは大学卒業以来会ってないので、是非にと思ったが残念。タイミングが合わず。

7時、朝食。4杯おかわり。夕食より朝食のほうが美味しかった。ちなみにご飯のおかわりはできないが、外来でも併設のミチクサ食堂で同内容の朝食を注文できる。

8時30分、横尾へ出発。徳澤園の玄関にて、穂高連峰をバックに一枚。

8時50分、新村橋にて。

しかし本当に爽やかな空。

徳澤から横尾まで、今は

こんな感じ。

この時期は横尾の手前から河に降りて進む。

10時15分、横尾のテント村が見えてきた。

横尾山荘前のベンチにて軽く食事しながら休憩。

後ろにはドーンと雄大な穂高。

横尾大橋のたもとでは長野県警が待機し、登山客に自制を呼びかけていた。

私達は無理せず、11時40分上高地を目指し出発。

昨日は雪に埋れていた福寿草が、今日の陽射しで顔を出していた。

途中徳澤園でランチ休憩。妻がしょってきた鍋焼きうどんをトランギアで温めて、烏骨鶏卵を乗せて食べた。

ここで私がカメラを落とし、広角レンズの保護レンズを割る失態。ガックリ。。

15時、明神着。いつもピークがかっちょいい明神岳。

仲良し父娘。

16時10分、小梨平着。ここからの奥穂の光景がまた素晴らしい。

沢渡第二行きのバスは空いていた。上高地バスターミナルでお土産を買って、沢渡第二へ。

いつも混んでて入れなかった、梓湖畔の湯に入り、帰路へ。

今回は思いがけず冬の上高地を体験できた。

湖畔の湯のテレビで知ったが、初日に降った雪により、表層雪崩が発生して白馬などで何人かが犠牲になった。また奥穂高でも、滑落により一人が重症を負った。

横尾で注意喚起していた長野県警の方と、登山客の会話が印象的だった。

客「夏にヨーロッパの山を登るから訓練で来たのに、入山規制になっちゃって残念だよ。」

長野県警「だったら尚更こんなときに入山しようと思っちゃだめですよ」

確かに。山には判断力が必要だ。

今回は雪道になってしまったので、夏季に義父を連れていくのにどれ位の時間がかかるのか正確には測れなかったが、やはり通常の2倍は予定しておいたほうが良さそうだ。初日横尾で幕営、二日目6時頃出発し12時頃涸沢着。義父はヒュッテ、私達は幕営。三日目は横尾山荘泊で風呂に入り、四日目に帰る。今から楽しみだ。義父にはそれまで是非健康でいてもらわねば。

2012年11月14日

2012.11.4-5 雲取山単独行

2012年11月4日(日)〜5日(月)雲取山

会社の上司の勧めで興味を持った雲取山。妻と二人ではどうしてもアルプス系に行ってしまうので、単独行になるこの機会に行ってみることにした。

妻はこの日友人と筑波山へ。

東京都最高峰の雲取山へは東京都側(奥多摩)からのルートと埼玉県側(三峰)からのルートがある。私は母がたの実家が秩父なので、勝手のわかる三峰からのルートで登り、帰りも同じルートで下って、秩父にいる伯母と飯を食って帰ることにした。

4日、6時22分発の電車で、西武秩父へ向かう。駅までは妻が車で送ってくれた。

8時11分 西武秩父駅着。

ここから西武バスの三峯神社線に乗り換える。が、本数が少ないので9時10分まで待機。

http://www.city.chichibu.lg.jp/menu2059.html

バス停にザックを置き、西武秩父駅内をぶらぶら。

一番乗りで、9時10分発のバスに乗り、三峰神社には10時25分に到着。1時間15分の道程を立ちっぱなしは辛いなーと思っていたが、どうやら席がいっぱいの時は増発して、みんな座れるようにしてくれるみたい。途中三峰口からも乗車してくるのだけど、この時は三峰口からの人達用に一台増発していた。詳細は西武バスに問い合わせた方がいいかも。

三峰神社に向かう途中、祖母の生家がある栃本関周辺を通過。江戸から甲州、信州への交通の要所だったところ。

三峰神社は今が紅葉の盛り、と言った感じで、沢山のモミジが赤や黄色に紅葉して綺麗だった。

以前、妻と出会って間もない時に、電車とバスを乗り継いで来たっけ、、あの頃は、、、とか感傷に(良い意味で)浸りながら、登山道入口付近のイスに座り朝飯タイム。妻が握ってくれた松茸ごはんのおにぎり。

隣の椅子に座った人と情報交換。一人同士、楽しく会話する。彼は避難小屋に泊まるとのこと。秩父鉄道三峰口の駅から表参道を歩いてきたという。

その人は私がまだモグモグしてるうちに元気良く出発した。

私はしばらくのんびりとモミジなど眺めながらおにぎりを食べ、11時にやっと出発。

奥宮の鳥居をくぐって登山道に入る。

鳥居の所には登山届け。あまり管理されていないのか、ポストは満杯。これは届かないと思った。

しばらくはゆるーい上りの散歩道が続く。木洩れ陽と落葉の薫りが心地良い。

今1200m。山頂までは結構な標高差だ。

栗がたくさん落ちてる。

雲取山までは約10kmの道程。ゆっくりゆっくり歩く。下りの人達と度々すれ違う。親子連れや団体が多かった。

11時46分 二股桧。この辺りから徐々に山らしくなってくる。とはいえまだ散歩道程度。

しばらく行くと炭焼き窯跡が現れた。この山は古くから村民の生活の糧になっていたのだろう。

12時25分 地蔵峠。地蔵峠をすぎしばらく進むと多少傾斜が出てくる。いつもは二人なのでお互いに呼吸を見ながら登るが、一人だと逆にペースが掴みづらい。自分が早いのか遅いのかわからなくなる。

時々右側の眺望が開ける。

12時35分 霧藻ヶ峰休憩所着。

眺望良し。多くの人がここで景色を眺めて休憩していた。

ここは秩父宮殿下が名付けた山。両殿下のレリーフが岩壁に埋め込まれていた。

霧藻ヶ峰からは下り。せっかく登ったのに降りる。

紅葉がとりわけ綺麗な道をしばらく降りるとお清平に出る。

12時48分 お清平着。広々として気持ちいい。

お清平には三峰雲取自然研究路案内図が設置されている。雲取までの遠い道程をはっきりと認識。辛くなる。

お清平からは道幅の狭い急登。林に囲まれ依然視界は良くないが、林越しに周りの山々が綺麗に見えてくる。

途中鎖場が一箇所現れるが、鎖を使うまでもない感じ。積雪期用だろう。

急ではあるが、良い道だ。素敵すぎて鳥肌。

13時30分 前白岩の肩着。

多少開けた林から、景色を楽しむ。ただ、周りの山も杉や桧の林なので代わり映えはしない。所々に紅葉が見える程度。

この山は根っこと苔がつくる光景が特徴的。

13時48分 前白岩山着。

前白岩山からは緩い下り。

立派な霜柱。

苔も生き生きとしている。

眺望良し。

ただし調子に乗ると滑落の危険あり。

白と青、枯木のコントラストが綺麗。

14時8分 白岩小屋着。現在休業中。

休業といっても、小屋はもう再開できないほどガタがきている。ガラスは割れ、廃屋に近い。

時期が合えばキツリフネなんかも見られるんだね。

なんだかんだ言って、仮説のトイレがあったり、ベンチが3台あったり、雲取山への道中で一番眺めが良い展望台があったりと、大休憩には最適な場所。

白岩小屋を出ると、また登り。繰り返しのアップダウンに、腿が悲鳴をあげる。

14時45分、白岩山着。

ここには伊勢湾台風の被害について書かれた看板がある。

周辺のダケカンバや白樺は台風のあとに育った、比較的若い木々なんだそうだ。空が広く見える。

白岩山からは再び下り。いつも登る涸沢や燕岳なんかは、行きは終始登り、帰りはずっと下りという、わかりやすい山だが、ここは行きも帰りもアップダウン。気分的にこたえる。

14時52分、芋の木ドッケ着。

変な名前!と思っていたら、やはり看板あり。

右に下りを行けば雲取山方面。

右に行く登山者には、

「11月から4月までは、アイゼン、技術に自信のない人は通らないように」

という看板がある。西側の斜面を引っ掻いたような細いけもの道で、場所によっては緩い斜度ではあるが切れ落ちているため、凍結、積雪時には危険ぽい。

幸い今日は暖かく、雪もないため柔らかな西陽とそよ風に撫でられながら、心地良く安全に進んで行く。

右は開けているので景色が良い。

途中木の階段が何個もある。

枯れた四つ葉発見。

しばらく進むと長沢山への分岐があり、雲取山方面へ緩い下りを進む。左に大きく湾曲した道を過ぎた所で、後ろからキャピキャピ喧しい山ガールが近付いて来たので、傍にそれてやりすごす。

ちょうど太い倒木があったのでそこで一本取る。倒木にはびっしりと苔が生えていて、適度に乾いていてふっかふかのモフモフ。思わずザックを下ろし、中休憩。

行動食にはいつもシリアルと柿の種、そして時々アーモンドチョコが入る。もうすぐそこの坂を登りきれば雲取山荘とわかっていたが、最後の一踏ん張りのために行動食をとった。

15時40分 大ダワ。

男坂、女坂と分かれる最後の登り。ここを登れば本日の目的地、雲取山荘だ。

先ほどやり過ごした山ガールがここでキャピキャピはしゃぎながら休憩していたので足早に通過したが、この写真を撮っていないことに気付き、降りてきて撮影。

男坂の途中、前方から何か飛び出してきた。とっさに身構える。鹿が2頭連れ立って移動していた。山でニホンジカを見たのは初めて。雲取山には鹿が多いとは聞いていたが、本当にあらわれるとは思わなかった。

しばらく登ると小屋が現れた。今は休業中の雲取ヒュッテ。廃屋になっている。

雲取ヒュッテ周辺は広々としてテントを張るにはもってこいの場所だが、雲取山荘はまだ先。トイレと水場は近い方がいいからなあ。

雲取ヒュッテ跡を越えて少し歩けば、雲取山荘のテント場が見える。この時は先に3張あった。

16時3分 雲取山荘着。いやー疲れた。4時間位の道程と思っていたが、5時間かかった。

玄関入って右の受付でベルを鳴らしおばちゃんを呼ぶ。テントの受付一泊一名400円を済ませ、水場、トイレの説明を受ける。テントは山荘泊と違い、名前だけ届け出る。

受付はピンバッヂなどの土産物や、ビール、ワインなどが置かれていた。ビールはアサヒ、ワインは秩父ブランドの原作印だった。

妻に無事到着のメールを送ろうとしたが、AUは電波が届かない。docomoはバリ3らしい。何度もチャレンジしたが通じず。公衆電話もなし。きっと妻は心配しているだろうと思ったが、仕方がない。

とりあえずテント場へ行ってテントを設営。今回は新しく買ったハーフキャノピーをつけてみた。考えてみれば一人用のテントではないので少々強引に、まず一方のポールをはめてから、もう一方のポールをはめて立ち上げる。ハーフキャノピーはテントと接続してペグダウンするだけ。前室を作るためだけの布だ。なかなか使いやすい広さの前室ができた。

テントを設営したら、上下にダウンを着込み雲取山荘へ。改めて山荘の中を見学。そしてビールとオレンジジュースを買い、水を汲んで、トイレに寄ってテント場へ。

もう5時過ぎ。夕焼けになっていた。急いで寝床の準備と、夕飯の準備。いつもより広いテントに、ザックの中の荷物を広げる。携帯ラジオとケルティのランタンをON。念の為、再び妻にメールを送ってみるがやはりだめ。諦めた。

今日の夕飯はトランギアでソウセージを焼き、ジップロックに入れてきたすき焼きを投入。そして松茸ご飯のおにぎり。

缶ビール一本。豪華な山ごはん。

ラジオからはちょうど好きな斉藤和義の、歌うたいのバラッドが流れて、良い気分で夕飯。

食べ終わるとやることもなくなったので、ザックから吉村昭の「高熱隧道」を取り出し、シュラフに潜り込む。

寒い。シュラフの首をきっちり閉めても、なんか寒い。シュラフから出て両足裏、両腿、両脇に懐炉を貼る。ダウンをもう一枚着込み、再びシュラフに潜る。

しばらくモソモソと体を動かし、懐炉を温めると、ようやく全体が暖かくなってきた。

天井からぶら下げたランタンは間接照明になるので文字がよく見えず、枕元に移動。ついでにラジオも音量を落とし、枕元へ。やっと落ち着いて読書。

ふと気づくと、風がビュービュー音を立て、テントをしならせていた。何かがテントにバシバシとぶつかる音が聞こえる。

本がだらしなく投げ出されている。1ページも進まないうちに、寝てしまっていたらしい。時計を見ると21時。まだ星を見るには早い。もう一寝入り。

4時。再び風の音で起きる。寒い。寝袋のままテントの入り口から顔を出し、夜空を確認。月が綺麗だ。星を眺めるという本来の目的はすっかり忘れ、月と気温計だけ確認してそのまま倒れこむ。気温はー5℃。

8時。高々と登った太陽がテント越しにも眩しくて起きる。しばらくぼーっとシュラフのまま座り込む。なんかすごく残念だが、しかたがない。妻に起こしてもらわないと起きられない自分に腹が立つが、これも単独行ならではの出来事として、良しとする。

とりあえず朝ごはん。一つ残った松茸ごはんおにぎりと、インスタントラーメン。ラーメンにはソウセージを投入し、一緒にグツグツ。

ふと気づくと傍らにビール。気づくと栓を開けて飲んでいた。

ダメだだめだと思うと飲みたくなる。飲んだらだめだ!という自分と、飲め!飲め!という自分とが戦っている。結局一本あけてしまった。

起き抜けのビールにフラフラになりながらしばらく放心。

8時55分 やっとのことでテントから這い出し、ジュースを片手に雲取山山頂へ向かう。

雲取山荘を無意識に撮っていた。

ここでちょうど、雲取山荘の主人、新井信太郎さんと出会った。朝の山荘での仕事を終えて、一人で雲取山山頂に見回りに行くところだった。私は自分が酔っ払っていることを隠すように、努めて明るく挨拶して素早く追い抜いた。

心臓がバクバクして、妙に汗が出る。頭が痛い。当然の報いだ。

途中、富田鎌仙人の碑を見るため、迂回。雲取山荘の初代らしい。

こんな素敵な道を登り。

9時27分 雲取山山頂着。

だあれもいない。いつの間にかあたり一面の霧。一人でポーズをとり、記念写真。

三角点。といってもあまり興味はなく、たくさんあるのでどれが何なのかわからない。

雲取山山頂には立派な避難小屋がある。

昨日出発の時に少し話した人は、避難小屋に泊まるって言ってたっけ。

気温4℃。暖かくなってきた。

避難小屋から、奥多摩方面。魅力的な尾根だ。

晴れていれば沢山の山が見渡せる。

しばらく辺りを徘徊し、なんとなく満足したので山荘へ戻る。感動を分かち合う相手がいないと、完全には満足できない。

途中でゆっくりと登る新井さんと再びすれ違った。もう酔いは冷めていたので、しっかりとテント泊でお世話になった礼を言う。

しばらく下り、山荘の直上まで来ると、再び鹿が現れた。今度は立派な角を生やしたオス。なんか神秘的で神々しく見えた。首だけ振り向いてこちらをじっと観察している。

9時52分 雲取山荘着。この辺までくると晴れている。

テントを撤収し、荷造りを終えてザックをその場に置き、山荘にトイレを借りに行く。

雲取山荘のトイレはこれまで使った山小屋の中で最もきれい。下手したらウチのトイレよりきれいかも。

土足厳禁。守らない人は百叩きの刑らしい。

ようを足して山荘前で一服。だあれもいない山荘で日向ぼっこしながら一服。気持ちいい。ふと振り返ると、ご主人の新井信太郎さんが玄関口に立っていた。

10分ほど立話。成り行きでいろんな話をした。雲取山荘を立て直すのに3億円かかったこと、山荘経営よりも街に店を作った方が楽に儲かること、新井さんの家は私の伯母の家に近いということ、秩父の人は雲取山を秘境だと思っているのでなかなか登ってこないこと、雲取山荘の玄関に埼玉県と東京都の境目があること、もう山荘は基本的に息子に任せて、いつもは秩父の街に住んでいる事など、色々なところに話は飛び火した。

「山小屋は儲からないけど、やっぱり俺は山が好きだからね。今でも色んな山に登るよ。(私が北アルプスによく行くという話に応えて)やっぱり北アルプスはいいね。俺も大好きでもう何度も登ったよ。景色が気持ちいいからね。でも北アルプスでも俺はまだ通ってない道がある。読売新道とかね。もう歳をとったけど、まだ行ってないところがいっぱいある。日本は広いからね。」と楽しげに語る新井さんは素敵だった。

テント場に戻ると私のザックの隣にオス鹿がいて焦った。

10時50分 下山開始。

もときた道を帰るので、特に代わり映えは無し。もちろん下山もアップダウンの繰り返しで辛い。途中何回か団体とすれ違う。やっぱりいつもよりにこやかに挨拶。大ダワ〜芋の木ドッケ間で何度か鹿が走り去った。本当に鹿が多い。

白岩小屋で一休み。展望台から見渡してみる。文明社会に戻る嬉しさと、文明社会に戻らなければならない空虚感というか、寂しさ。下山にはいつもこの二つの思いがある。

お清平はやはり広々として、紅葉がきれいだった。

行きには営業していた霧藻ヶ峰の休憩小屋はしまっていた。ここまできてやっと携帯の電波が通じ、妻と連絡がとれた。

炭焼小屋跡は、炭焼平と呼ばれていた。

出発地点の鳥居が見えた。

14時39分 三峰神社のバス停着。西武秩父行きのバスにはまだ時間があったので、バス停にザックを置き、三峰神社をブラブラ散歩。西武秩父ー三峰神社のバスは本数が少なく、特に紅葉の時期はダイヤが大幅に変わるので要注意。

三峰神社はいつ見ても立派。

昔妻と見たモミジは、今年もきれいに色付いていた。

三峯神の湯。神社には日帰り温泉施設併設。登山者はよく利用するらしい。

敷石に龍が現れたんだって!

モミジ、きれいだねー。

やることもなくなり、バス停で読書。しばらくするとバスが到着し、乗り込む。

元気なおばちゃんたちのけたたましい笑い声を遮るため、音楽を聴く。ああいう歳はとりたくない。

栃本を越え、三峰口を越え、西武秩父には5時着。

いつもの店で伯母と待ち合わせ。

すしかつ(食べログより)

http://s.tabelog.com/saitama/A1107/A110701/11001626/

少し早くついたので、ビールを注文。写真を見ながら飲む。つい今朝方までいたはずの雲取山の写真が、遠い昔のもののような気がする。

ジョッキ半分位飲んだ頃、伯母が入ってきた。歩いてきたのだという。

伯母は海鮮丼、私はヒレカツを注文。

伯母はもう80歳後半。身体中にガタが来ているらしいが、私からすると良い歳のとり方をしている。

伯母はいつも私の話をちゃんと聞いてくれる。普通の人なら鼻で笑って済ますようなとるに足らない話でも、ちゃんと聞いてくれる。

山荘の主人、新井信太郎さんの話をすると、伯母も知っていた。なんと新井さんは、いつも伯母とランチに行くレストランのオーナーでもあった。

モンシャーレ(食べログより)

http://s.tabelog.com/saitama/A1107/A110701/11018870/

ここは山小屋風の丸太作りで、安くて美味しい。特にランチはいつも混雑している、地元の人が通い詰める店。東京で洋食店を食べ慣れている人なら大したことないかもしれないが、秩父では珍しいのでファンが多い。そういえば店内にはオーナーが撮影したというアルプスの写真がたくさん飾られている。

しばらくすると揚げたてのヒレカツと海鮮丼が運ばれて来た。お金を出せばこんなに素晴らしい料理が簡単に食べられるというのは、いつも思うのだが素晴らしいことだ。

伯母は最近とみに食が細くなったらしく、海鮮丼の殆どを私の皿に移してきた。私もだいたい予想していたので、自分のご飯は大盛りにしないでおいた。

もらってばかりでは悪いので社交辞令で茶碗蒸しを差し出すと、素直に受け取り喜んで食べていた。どうやら茶碗蒸しは好きらしい。

雨が降ってきたのでタクシーを呼び、私は駅でおり、伯母はそのまま家に向かった。

西武秩父から地元までは接続が良ければ約一時間半。いつもなら山の帰りはヘトヘトなのだが、この時はよく寝たので比較的元気良く帰った。

駅には妻が車で迎えに来てくれた。一日連絡が取れなかっただけなのに恋しく、やっと会えて嬉しかった。きっと私達は二人でやっと一人前だからだろう。

会社の上司の勧めで興味を持った雲取山。妻と二人ではどうしてもアルプス系に行ってしまうので、単独行になるこの機会に行ってみることにした。

妻はこの日友人と筑波山へ。

東京都最高峰の雲取山へは東京都側(奥多摩)からのルートと埼玉県側(三峰)からのルートがある。私は母がたの実家が秩父なので、勝手のわかる三峰からのルートで登り、帰りも同じルートで下って、秩父にいる伯母と飯を食って帰ることにした。

4日、6時22分発の電車で、西武秩父へ向かう。駅までは妻が車で送ってくれた。

8時11分 西武秩父駅着。

ここから西武バスの三峯神社線に乗り換える。が、本数が少ないので9時10分まで待機。

http://www.city.chichibu.lg.jp/menu2059.html

バス停にザックを置き、西武秩父駅内をぶらぶら。

一番乗りで、9時10分発のバスに乗り、三峰神社には10時25分に到着。1時間15分の道程を立ちっぱなしは辛いなーと思っていたが、どうやら席がいっぱいの時は増発して、みんな座れるようにしてくれるみたい。途中三峰口からも乗車してくるのだけど、この時は三峰口からの人達用に一台増発していた。詳細は西武バスに問い合わせた方がいいかも。

三峰神社に向かう途中、祖母の生家がある栃本関周辺を通過。江戸から甲州、信州への交通の要所だったところ。

三峰神社は今が紅葉の盛り、と言った感じで、沢山のモミジが赤や黄色に紅葉して綺麗だった。

以前、妻と出会って間もない時に、電車とバスを乗り継いで来たっけ、、あの頃は、、、とか感傷に(良い意味で)浸りながら、登山道入口付近のイスに座り朝飯タイム。妻が握ってくれた松茸ごはんのおにぎり。

隣の椅子に座った人と情報交換。一人同士、楽しく会話する。彼は避難小屋に泊まるとのこと。秩父鉄道三峰口の駅から表参道を歩いてきたという。

その人は私がまだモグモグしてるうちに元気良く出発した。

私はしばらくのんびりとモミジなど眺めながらおにぎりを食べ、11時にやっと出発。

奥宮の鳥居をくぐって登山道に入る。

鳥居の所には登山届け。あまり管理されていないのか、ポストは満杯。これは届かないと思った。

しばらくはゆるーい上りの散歩道が続く。木洩れ陽と落葉の薫りが心地良い。

今1200m。山頂までは結構な標高差だ。

栗がたくさん落ちてる。

雲取山までは約10kmの道程。ゆっくりゆっくり歩く。下りの人達と度々すれ違う。親子連れや団体が多かった。

11時46分 二股桧。この辺りから徐々に山らしくなってくる。とはいえまだ散歩道程度。

しばらく行くと炭焼き窯跡が現れた。この山は古くから村民の生活の糧になっていたのだろう。

12時25分 地蔵峠。地蔵峠をすぎしばらく進むと多少傾斜が出てくる。いつもは二人なのでお互いに呼吸を見ながら登るが、一人だと逆にペースが掴みづらい。自分が早いのか遅いのかわからなくなる。

時々右側の眺望が開ける。

12時35分 霧藻ヶ峰休憩所着。

眺望良し。多くの人がここで景色を眺めて休憩していた。

ここは秩父宮殿下が名付けた山。両殿下のレリーフが岩壁に埋め込まれていた。

霧藻ヶ峰からは下り。せっかく登ったのに降りる。

紅葉がとりわけ綺麗な道をしばらく降りるとお清平に出る。

12時48分 お清平着。広々として気持ちいい。

お清平には三峰雲取自然研究路案内図が設置されている。雲取までの遠い道程をはっきりと認識。辛くなる。

お清平からは道幅の狭い急登。林に囲まれ依然視界は良くないが、林越しに周りの山々が綺麗に見えてくる。

途中鎖場が一箇所現れるが、鎖を使うまでもない感じ。積雪期用だろう。

急ではあるが、良い道だ。素敵すぎて鳥肌。

13時30分 前白岩の肩着。

多少開けた林から、景色を楽しむ。ただ、周りの山も杉や桧の林なので代わり映えはしない。所々に紅葉が見える程度。

この山は根っこと苔がつくる光景が特徴的。

13時48分 前白岩山着。

前白岩山からは緩い下り。

立派な霜柱。

苔も生き生きとしている。

眺望良し。

ただし調子に乗ると滑落の危険あり。

白と青、枯木のコントラストが綺麗。

14時8分 白岩小屋着。現在休業中。

休業といっても、小屋はもう再開できないほどガタがきている。ガラスは割れ、廃屋に近い。

時期が合えばキツリフネなんかも見られるんだね。

なんだかんだ言って、仮説のトイレがあったり、ベンチが3台あったり、雲取山への道中で一番眺めが良い展望台があったりと、大休憩には最適な場所。

白岩小屋を出ると、また登り。繰り返しのアップダウンに、腿が悲鳴をあげる。

14時45分、白岩山着。

ここには伊勢湾台風の被害について書かれた看板がある。

周辺のダケカンバや白樺は台風のあとに育った、比較的若い木々なんだそうだ。空が広く見える。

白岩山からは再び下り。いつも登る涸沢や燕岳なんかは、行きは終始登り、帰りはずっと下りという、わかりやすい山だが、ここは行きも帰りもアップダウン。気分的にこたえる。

14時52分、芋の木ドッケ着。

変な名前!と思っていたら、やはり看板あり。

右に下りを行けば雲取山方面。

右に行く登山者には、

「11月から4月までは、アイゼン、技術に自信のない人は通らないように」

という看板がある。西側の斜面を引っ掻いたような細いけもの道で、場所によっては緩い斜度ではあるが切れ落ちているため、凍結、積雪時には危険ぽい。

幸い今日は暖かく、雪もないため柔らかな西陽とそよ風に撫でられながら、心地良く安全に進んで行く。

右は開けているので景色が良い。

途中木の階段が何個もある。

枯れた四つ葉発見。

しばらく進むと長沢山への分岐があり、雲取山方面へ緩い下りを進む。左に大きく湾曲した道を過ぎた所で、後ろからキャピキャピ喧しい山ガールが近付いて来たので、傍にそれてやりすごす。

ちょうど太い倒木があったのでそこで一本取る。倒木にはびっしりと苔が生えていて、適度に乾いていてふっかふかのモフモフ。思わずザックを下ろし、中休憩。

行動食にはいつもシリアルと柿の種、そして時々アーモンドチョコが入る。もうすぐそこの坂を登りきれば雲取山荘とわかっていたが、最後の一踏ん張りのために行動食をとった。

15時40分 大ダワ。

男坂、女坂と分かれる最後の登り。ここを登れば本日の目的地、雲取山荘だ。

先ほどやり過ごした山ガールがここでキャピキャピはしゃぎながら休憩していたので足早に通過したが、この写真を撮っていないことに気付き、降りてきて撮影。

男坂の途中、前方から何か飛び出してきた。とっさに身構える。鹿が2頭連れ立って移動していた。山でニホンジカを見たのは初めて。雲取山には鹿が多いとは聞いていたが、本当にあらわれるとは思わなかった。

しばらく登ると小屋が現れた。今は休業中の雲取ヒュッテ。廃屋になっている。

雲取ヒュッテ周辺は広々としてテントを張るにはもってこいの場所だが、雲取山荘はまだ先。トイレと水場は近い方がいいからなあ。

雲取ヒュッテ跡を越えて少し歩けば、雲取山荘のテント場が見える。この時は先に3張あった。

16時3分 雲取山荘着。いやー疲れた。4時間位の道程と思っていたが、5時間かかった。

玄関入って右の受付でベルを鳴らしおばちゃんを呼ぶ。テントの受付一泊一名400円を済ませ、水場、トイレの説明を受ける。テントは山荘泊と違い、名前だけ届け出る。

受付はピンバッヂなどの土産物や、ビール、ワインなどが置かれていた。ビールはアサヒ、ワインは秩父ブランドの原作印だった。

妻に無事到着のメールを送ろうとしたが、AUは電波が届かない。docomoはバリ3らしい。何度もチャレンジしたが通じず。公衆電話もなし。きっと妻は心配しているだろうと思ったが、仕方がない。

とりあえずテント場へ行ってテントを設営。今回は新しく買ったハーフキャノピーをつけてみた。考えてみれば一人用のテントではないので少々強引に、まず一方のポールをはめてから、もう一方のポールをはめて立ち上げる。ハーフキャノピーはテントと接続してペグダウンするだけ。前室を作るためだけの布だ。なかなか使いやすい広さの前室ができた。

テントを設営したら、上下にダウンを着込み雲取山荘へ。改めて山荘の中を見学。そしてビールとオレンジジュースを買い、水を汲んで、トイレに寄ってテント場へ。

もう5時過ぎ。夕焼けになっていた。急いで寝床の準備と、夕飯の準備。いつもより広いテントに、ザックの中の荷物を広げる。携帯ラジオとケルティのランタンをON。念の為、再び妻にメールを送ってみるがやはりだめ。諦めた。

今日の夕飯はトランギアでソウセージを焼き、ジップロックに入れてきたすき焼きを投入。そして松茸ご飯のおにぎり。

缶ビール一本。豪華な山ごはん。

ラジオからはちょうど好きな斉藤和義の、歌うたいのバラッドが流れて、良い気分で夕飯。

食べ終わるとやることもなくなったので、ザックから吉村昭の「高熱隧道」を取り出し、シュラフに潜り込む。

寒い。シュラフの首をきっちり閉めても、なんか寒い。シュラフから出て両足裏、両腿、両脇に懐炉を貼る。ダウンをもう一枚着込み、再びシュラフに潜る。

しばらくモソモソと体を動かし、懐炉を温めると、ようやく全体が暖かくなってきた。

天井からぶら下げたランタンは間接照明になるので文字がよく見えず、枕元に移動。ついでにラジオも音量を落とし、枕元へ。やっと落ち着いて読書。

ふと気づくと、風がビュービュー音を立て、テントをしならせていた。何かがテントにバシバシとぶつかる音が聞こえる。

本がだらしなく投げ出されている。1ページも進まないうちに、寝てしまっていたらしい。時計を見ると21時。まだ星を見るには早い。もう一寝入り。

4時。再び風の音で起きる。寒い。寝袋のままテントの入り口から顔を出し、夜空を確認。月が綺麗だ。星を眺めるという本来の目的はすっかり忘れ、月と気温計だけ確認してそのまま倒れこむ。気温はー5℃。

8時。高々と登った太陽がテント越しにも眩しくて起きる。しばらくぼーっとシュラフのまま座り込む。なんかすごく残念だが、しかたがない。妻に起こしてもらわないと起きられない自分に腹が立つが、これも単独行ならではの出来事として、良しとする。

とりあえず朝ごはん。一つ残った松茸ごはんおにぎりと、インスタントラーメン。ラーメンにはソウセージを投入し、一緒にグツグツ。

ふと気づくと傍らにビール。気づくと栓を開けて飲んでいた。

ダメだだめだと思うと飲みたくなる。飲んだらだめだ!という自分と、飲め!飲め!という自分とが戦っている。結局一本あけてしまった。

起き抜けのビールにフラフラになりながらしばらく放心。

8時55分 やっとのことでテントから這い出し、ジュースを片手に雲取山山頂へ向かう。

雲取山荘を無意識に撮っていた。

ここでちょうど、雲取山荘の主人、新井信太郎さんと出会った。朝の山荘での仕事を終えて、一人で雲取山山頂に見回りに行くところだった。私は自分が酔っ払っていることを隠すように、努めて明るく挨拶して素早く追い抜いた。

心臓がバクバクして、妙に汗が出る。頭が痛い。当然の報いだ。

途中、富田鎌仙人の碑を見るため、迂回。雲取山荘の初代らしい。

こんな素敵な道を登り。

9時27分 雲取山山頂着。

だあれもいない。いつの間にかあたり一面の霧。一人でポーズをとり、記念写真。

三角点。といってもあまり興味はなく、たくさんあるのでどれが何なのかわからない。

雲取山山頂には立派な避難小屋がある。

昨日出発の時に少し話した人は、避難小屋に泊まるって言ってたっけ。

気温4℃。暖かくなってきた。

避難小屋から、奥多摩方面。魅力的な尾根だ。

晴れていれば沢山の山が見渡せる。

しばらく辺りを徘徊し、なんとなく満足したので山荘へ戻る。感動を分かち合う相手がいないと、完全には満足できない。

途中でゆっくりと登る新井さんと再びすれ違った。もう酔いは冷めていたので、しっかりとテント泊でお世話になった礼を言う。

しばらく下り、山荘の直上まで来ると、再び鹿が現れた。今度は立派な角を生やしたオス。なんか神秘的で神々しく見えた。首だけ振り向いてこちらをじっと観察している。

9時52分 雲取山荘着。この辺までくると晴れている。

テントを撤収し、荷造りを終えてザックをその場に置き、山荘にトイレを借りに行く。

雲取山荘のトイレはこれまで使った山小屋の中で最もきれい。下手したらウチのトイレよりきれいかも。

土足厳禁。守らない人は百叩きの刑らしい。

ようを足して山荘前で一服。だあれもいない山荘で日向ぼっこしながら一服。気持ちいい。ふと振り返ると、ご主人の新井信太郎さんが玄関口に立っていた。

10分ほど立話。成り行きでいろんな話をした。雲取山荘を立て直すのに3億円かかったこと、山荘経営よりも街に店を作った方が楽に儲かること、新井さんの家は私の伯母の家に近いということ、秩父の人は雲取山を秘境だと思っているのでなかなか登ってこないこと、雲取山荘の玄関に埼玉県と東京都の境目があること、もう山荘は基本的に息子に任せて、いつもは秩父の街に住んでいる事など、色々なところに話は飛び火した。

「山小屋は儲からないけど、やっぱり俺は山が好きだからね。今でも色んな山に登るよ。(私が北アルプスによく行くという話に応えて)やっぱり北アルプスはいいね。俺も大好きでもう何度も登ったよ。景色が気持ちいいからね。でも北アルプスでも俺はまだ通ってない道がある。読売新道とかね。もう歳をとったけど、まだ行ってないところがいっぱいある。日本は広いからね。」と楽しげに語る新井さんは素敵だった。

テント場に戻ると私のザックの隣にオス鹿がいて焦った。

10時50分 下山開始。

もときた道を帰るので、特に代わり映えは無し。もちろん下山もアップダウンの繰り返しで辛い。途中何回か団体とすれ違う。やっぱりいつもよりにこやかに挨拶。大ダワ〜芋の木ドッケ間で何度か鹿が走り去った。本当に鹿が多い。

白岩小屋で一休み。展望台から見渡してみる。文明社会に戻る嬉しさと、文明社会に戻らなければならない空虚感というか、寂しさ。下山にはいつもこの二つの思いがある。

お清平はやはり広々として、紅葉がきれいだった。

行きには営業していた霧藻ヶ峰の休憩小屋はしまっていた。ここまできてやっと携帯の電波が通じ、妻と連絡がとれた。

炭焼小屋跡は、炭焼平と呼ばれていた。

出発地点の鳥居が見えた。

14時39分 三峰神社のバス停着。西武秩父行きのバスにはまだ時間があったので、バス停にザックを置き、三峰神社をブラブラ散歩。西武秩父ー三峰神社のバスは本数が少なく、特に紅葉の時期はダイヤが大幅に変わるので要注意。

三峰神社はいつ見ても立派。

昔妻と見たモミジは、今年もきれいに色付いていた。

三峯神の湯。神社には日帰り温泉施設併設。登山者はよく利用するらしい。

敷石に龍が現れたんだって!

モミジ、きれいだねー。

やることもなくなり、バス停で読書。しばらくするとバスが到着し、乗り込む。

元気なおばちゃんたちのけたたましい笑い声を遮るため、音楽を聴く。ああいう歳はとりたくない。

栃本を越え、三峰口を越え、西武秩父には5時着。

いつもの店で伯母と待ち合わせ。

すしかつ(食べログより)

http://s.tabelog.com/saitama/A1107/A110701/11001626/

少し早くついたので、ビールを注文。写真を見ながら飲む。つい今朝方までいたはずの雲取山の写真が、遠い昔のもののような気がする。

ジョッキ半分位飲んだ頃、伯母が入ってきた。歩いてきたのだという。

伯母は海鮮丼、私はヒレカツを注文。

伯母はもう80歳後半。身体中にガタが来ているらしいが、私からすると良い歳のとり方をしている。

伯母はいつも私の話をちゃんと聞いてくれる。普通の人なら鼻で笑って済ますようなとるに足らない話でも、ちゃんと聞いてくれる。

山荘の主人、新井信太郎さんの話をすると、伯母も知っていた。なんと新井さんは、いつも伯母とランチに行くレストランのオーナーでもあった。

モンシャーレ(食べログより)

http://s.tabelog.com/saitama/A1107/A110701/11018870/

ここは山小屋風の丸太作りで、安くて美味しい。特にランチはいつも混雑している、地元の人が通い詰める店。東京で洋食店を食べ慣れている人なら大したことないかもしれないが、秩父では珍しいのでファンが多い。そういえば店内にはオーナーが撮影したというアルプスの写真がたくさん飾られている。

しばらくすると揚げたてのヒレカツと海鮮丼が運ばれて来た。お金を出せばこんなに素晴らしい料理が簡単に食べられるというのは、いつも思うのだが素晴らしいことだ。

伯母は最近とみに食が細くなったらしく、海鮮丼の殆どを私の皿に移してきた。私もだいたい予想していたので、自分のご飯は大盛りにしないでおいた。

もらってばかりでは悪いので社交辞令で茶碗蒸しを差し出すと、素直に受け取り喜んで食べていた。どうやら茶碗蒸しは好きらしい。

雨が降ってきたのでタクシーを呼び、私は駅でおり、伯母はそのまま家に向かった。

西武秩父から地元までは接続が良ければ約一時間半。いつもなら山の帰りはヘトヘトなのだが、この時はよく寝たので比較的元気良く帰った。

駅には妻が車で迎えに来てくれた。一日連絡が取れなかっただけなのに恋しく、やっと会えて嬉しかった。きっと私達は二人でやっと一人前だからだろう。

2012年10月23日

2011.10.2 陣馬山〜高尾山

2011年10月2日 陣馬山〜高尾山

Facebookで再開したサークルの先輩方と、陣馬山から高尾山までのトレッキングを企画した。メンバーは私、2年先輩のKさん、3年先輩のWさん、Tさんとその奥様Yさんの5人。

陣馬山の登山口がある陣馬高原下のバス停へは、高尾駅北口から西東京バスで35分。なにしろ一時間に一本しかないので、かなり混雑する。7時35分発に乗り、陣馬高原下へ。

8時10分。陣馬高原下着。

トイレに行ったり、靴紐を締め直したり、準備体操をしたりして、陣馬亭前で記念撮影。登山未経験のKさん、北アルプス縦走経験のあるWさん、揃ってトレッキングが趣味のTさん夫妻。思い思いの格好。

右に曲がる。

陣馬山まで4.4km。

話はやはり、サークルの思い出が中心。

数日前の台風の影響で、倒木が多かった。

KさんとWさん。初登山のKさんは大変そう。

TさんYさん夫妻はマイペースで仲良く。

10時2分 もうすぐ陣馬山山頂。

アザミ。

10時11分 陣馬山山頂着。

いい眺め。

きつい登りだったので、今後のことを考えて20分ほど休み、出発。じつはこれからが長くて辛い道のり。

木洩れ陽の中を行く。

倒木を乗り越えて。ヨッコイショ!

Kさんは倒木で一休みしながら徐々にずれて乗り越える。。

いたるところに倒木。ひたすら歩く。

紅葉はまだ。

14時 景信山着。たしか景信山の茶店には皇族の写真が掲げてあった。何十年も前の白黒写真だが、皇族御用達?

低山らしい穏やかな景色。

景信山、小仏峠間は特に倒木が多く感じられた。

14時41分 小仏峠着。なぜかたぬきだらけ。

15時 ちょっと登れば城山。

かなり遅くなってしまったが、昼休憩。各々が持参したお昼ご飯を食べる。私はトランギアですき焼きを作った。もちろん皆さんにもおすそ分け。

曼珠沙華と、猫。

城山から高尾山頂までの道のりには、さらにひどい倒木。

あまりに多いので、倒木で記念撮影。

根こそぎ。

16時18分 高尾山頂着。

高尾神社に参拝。せっかくなのでいろいろやってみる。

みんな疲れたので、下りはケーブルカーで降りることに。でも混んでる。

朝からかれこれ8時間。疲労はピーク。ビアホールで乾杯して帰る予定が、激混みで2時間位待ちだったので麓の蕎麦屋で蕎麦を食べることに。

蕎麦屋で乾杯!

帰りの電車はみんな夢の中。どんな夢を見ているのかな。

高尾山は最近のトレッキングブームですごい混雑。ケーブルカーで簡単に山頂近くまで上がれる身近な山だが、もう一歩踏み込めば本格トレッキングができる。景色にもあまり変化がなくだらだら長いルートは精神的にも体力的にもきつい。

このキツさをクリアすれば、他のどんな山でも必ず楽しめるはず。第二回を企画しないままもう一年が過ぎてしまった。機会があれば第二回、塔ノ岳あたりでチャレンジしたい。

Facebookで再開したサークルの先輩方と、陣馬山から高尾山までのトレッキングを企画した。メンバーは私、2年先輩のKさん、3年先輩のWさん、Tさんとその奥様Yさんの5人。

陣馬山の登山口がある陣馬高原下のバス停へは、高尾駅北口から西東京バスで35分。なにしろ一時間に一本しかないので、かなり混雑する。7時35分発に乗り、陣馬高原下へ。

8時10分。陣馬高原下着。

トイレに行ったり、靴紐を締め直したり、準備体操をしたりして、陣馬亭前で記念撮影。登山未経験のKさん、北アルプス縦走経験のあるWさん、揃ってトレッキングが趣味のTさん夫妻。思い思いの格好。

右に曲がる。

陣馬山まで4.4km。

話はやはり、サークルの思い出が中心。

数日前の台風の影響で、倒木が多かった。

KさんとWさん。初登山のKさんは大変そう。

TさんYさん夫妻はマイペースで仲良く。

10時2分 もうすぐ陣馬山山頂。

アザミ。

10時11分 陣馬山山頂着。

いい眺め。

きつい登りだったので、今後のことを考えて20分ほど休み、出発。じつはこれからが長くて辛い道のり。

木洩れ陽の中を行く。

倒木を乗り越えて。ヨッコイショ!

Kさんは倒木で一休みしながら徐々にずれて乗り越える。。

いたるところに倒木。ひたすら歩く。

紅葉はまだ。

14時 景信山着。たしか景信山の茶店には皇族の写真が掲げてあった。何十年も前の白黒写真だが、皇族御用達?

低山らしい穏やかな景色。

景信山、小仏峠間は特に倒木が多く感じられた。

14時41分 小仏峠着。なぜかたぬきだらけ。

15時 ちょっと登れば城山。

かなり遅くなってしまったが、昼休憩。各々が持参したお昼ご飯を食べる。私はトランギアですき焼きを作った。もちろん皆さんにもおすそ分け。

曼珠沙華と、猫。

城山から高尾山頂までの道のりには、さらにひどい倒木。

あまりに多いので、倒木で記念撮影。

根こそぎ。

16時18分 高尾山頂着。

高尾神社に参拝。せっかくなのでいろいろやってみる。

みんな疲れたので、下りはケーブルカーで降りることに。でも混んでる。

朝からかれこれ8時間。疲労はピーク。ビアホールで乾杯して帰る予定が、激混みで2時間位待ちだったので麓の蕎麦屋で蕎麦を食べることに。

蕎麦屋で乾杯!

帰りの電車はみんな夢の中。どんな夢を見ているのかな。

高尾山は最近のトレッキングブームですごい混雑。ケーブルカーで簡単に山頂近くまで上がれる身近な山だが、もう一歩踏み込めば本格トレッキングができる。景色にもあまり変化がなくだらだら長いルートは精神的にも体力的にもきつい。

このキツさをクリアすれば、他のどんな山でも必ず楽しめるはず。第二回を企画しないままもう一年が過ぎてしまった。機会があれば第二回、塔ノ岳あたりでチャレンジしたい。

2012年10月14日

2012.10.6-7 中央アルプス 木曽駒ヶ岳

2012年10月6日木曽駒ヶ岳一日目

今年の紅葉は、急激な気温の変化と降水量がちょうど良かったらしく、とても綺麗らしい、という話だったので、この三連休に親を連れて山に行くことにした。

去年の三連休は妻と涸沢カールに行ったのだが、ちょうど紅葉が良くない年であったのと、涸沢史上最多のテント1200張り、トイレに一時間待ちという超ド級の混雑で大変な思いをしたし、今回は親も行くので6時間のコースタイムはキツイということで、ロープウェイを利用できて無理のない山で、紅葉が綺麗なところはないかと探したところ、木曽駒ヶ岳か白馬かということになった。

結局木曽駒ヶ岳に行くことになり、義母は調子が悪いので家にいることになった。

10月5日の仕事終わりで22時に出発。

関越三芳スマートICから、圏央道を経由し中央道に入る。駒ヶ根ICまで約3時間30分。

2時、菅の台バスセンター駐車場着。ここにマイカーを置き、バスに乗り換える。

ちなみに駐車場は機械式で、何日置いても500円。安い。350台平置き収容だが、この時間で8割は埋まっていた。

ロープウェイの乗車駅であるしらび平行きのバス停にはもう何人かザックを置いており、ベンチには二人、シュラフに包まり寝ながら列取り。

私達もすぐにザックを置いて始発の列を確保した。

菅の台バスセンターは、システムがちょっとわかりにくい。

バス停とチケット売り場が分かれていて、チケット売り場にもここから並ぶように書かれていて、バス停にもここから並ぶように書かれている。どっちに並べばいいのよ!ということになる。

結局、バス停の列が優先で、バスの中でも清算ができるとのこと。ただ、団体だと大変なので、人数が多い場合はチケット売場で事前購入してほしいということだった。3時過ぎにバスの係員がやってきて交通整理を始めるまで、みんなかなり混乱していた。まずはバス停の順番を確保。これが正解らしい。

バス停にザックを置き、一応チケット売場に並ぶ。

先頭に並んでいたおじさん達と、山の話をする。このおじさん達はちょうど踊る大捜査線の署長と、和久さんのようなコンビで、面白かった。署長のほうは自分の歳を冗談混じりで嘆き、和久さんのほうは所轄っぽく自分に負けない感じで、掛け合いが面白かった。

後ろに並んだ人は秋田から7時間も高速を飛ばしてきたという夫婦。木曾駒は日帰りで、せっかくだから帰りに妙高高原に寄っていくとのことだった。

3時、唐突にタクシーが一台くる。5人乗りで3800円でしらび平まで連れて行くとのことで、5人グループのおばちゃん達がエントリー。バスが一人800円なので、一人40円安い。

後ろの秋田夫婦と話し合い、今度きたら相乗りしようということに。

程なくしてもう一台到着したので、タクシーで行くことになった。

今のタクシーは一般的に運転手含め5人乗りだと思うが、ここら辺のタクシーは古い車体を使っているからか、前列に運転手含め3人乗れる。

タクシーは3時過ぎに来たのに4時に出発するから、そのくらいにタクシー乗り場に来いと言われ、半信半疑で待っていると、ちょうどその時刻にタクシーが現れた。聞くと、3時過ぎにもう一組を乗せて帰ってきたのだそうだ。

4時にタクシーで出発。しらび平には4時30分に到着した。

ロープウェイの始発は6時。待ち時間1時間半を、寒さに耐えながら待つ。ダウンを着込み、シュラフとマットを出してしばし仮眠。

5時過ぎると、ロープウェイの係員が出勤してきて、駅構内に入れてくれた。暖房はきいていないがやはり屋内は暖かい。トイレも使えるからありがたい。

ところでバスの始発は5時12分、一時間に2本となっているが、状況により始発を早め、臨時をバンバン出す。片道30分かかるので、補助席含め必ずみな着席。しらび平まではいろは坂のようにクネクネなので、車酔いのある人は要注意だ。

普通にバスに乗ってくると始発でないとロープウェイでまたかなり並ぶことになるらしい。

タクシーで早めにしらび平に到着し、並ぶのが得策。ただし、タクシーはバス停の列の先頭から順に声がけしていくので、これまた要注意。しかも、5時からは事前予約の客を乗せるので、予約無しで乗るにはいずれにせよバス停の先頭付近にいなければならない。さらに、必ずくるとは限らないから厄介だ。

私達は運が良かった。

結局ロープウェイも行列してきたので、5時50分に始発を繰り上げてくれた。

急な階段をえっちらおっちら上り、ロープウェイに乗り込む。

私達は右側の窓際を確保。椅子は無い。定員60名のところに、60名きっかり詰め込まれ、凄まじい圧迫感の中発車。

すぐにスピードアップして、すごい勢いで山肌を駆け上って行く。標高1662mのしらび平駅から、標高2612mの千畳敷駅まで、約1000mの標高差10分弱で一気に上る。

2000mを越えた辺りからだったろうか。山肌が赤や黄に染まり、まるで紅葉の絨毯のような美しさを見せ始めた。

しらび平駅方向に振り返ると、眼前に横たわる南アルプスの峰々。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、赤岳などなど。

その向こうには富士山が頭を出していた。今日はいい日になる、直感的にそう感じた。

6時3分 千畳敷駅着。駅はホテル千畳敷の中にある。ちょうど日の出の時刻。空が真赤に染まり、世界が動き始める。

みんな小走りでロープウェイを降り、ホテル千畳敷の裏手の展望台に出て御来光を拝んだ。

朝日が演じる束の間のショウを楽しんでから、ホテル千畳敷の横にまわり、今度は千畳敷カールを眺めた。

噂通りの紅葉で、本当に素晴らしい。ちょっとモルゲンロートも。カールだからか、まるで広角レンズで覗いているかのような広がりを感じる。

まだ人は少ない。剣ヶ池におりてみることにした。ナナカマドをはじめとした沢山の紅葉の中を歩く。

紅葉を独占している感じ。とてつもない幸福感。アドレナリン大放出。

義父も「最高だなあー!」と喜んでいた。

三人で記念撮影。

今日の予定としてはこのカールを横切り

この右上に写っているギザギザのキツイ登りを行き、宝剣岳を左に見て、中岳を越し、中岳と木曾駒ヶ岳の鞍部にある駒ヶ岳頂上山荘のキャンプ場まで歩く。

そうこうしているうちに、ロープウェイはどんどん客を満載して登ってくる。

私達は高地順応のため、しばらくホテル千畳敷で休憩。一気に標高2600mまで上がってこれるので高山病になりやすいのだそうだ。

十分に休憩をとり、8時20分出発。

お花畑を右手に、八丁坂分岐までゆっくり歩く。

義父と妻。山猿が不意に顔を出した感じ。

けっこう寒い。ダウンは必須。観光客の人達はだいたい薄着で、寒さに耐えながら景色を眺める。

左側が宝剣岳。山と高原地図を見ればわかるが、○危マークで埋め尽くされた山。私達にはとても無理。しばしばなにも知らない観光客が登って犠牲になるか、間一髪で救助されるらしい。登山道には危険を知らせる看板が至る所に設置されていた。観光地だから大丈夫、というような甘えは全く許されない。千畳敷はそんな危険性も併せ持つ。

トリカブトが一輪だけ咲いていた。

9時41分。プラプラと歩ける平坦な遊歩道が終わり、いよいよ八丁坂の登り。

少し登っては休み、登っては休み。ゆっくりだが確実に高度をあげていく。

上から眺めるカールはまた一味違う。

10時にもなると登りと下りのすれ違いが大変。どちらも行列する上、登山の決まりごとなど全く知らない観光客が多数を占めるため、危ない危ない。大渋滞。

10時56分、やっとのことで登りきり、乗越浄土着。

中岳に向かって左に進むと、宝剣山直下の宝剣山荘がある。宝剣山荘の裏手で早めの昼食。11時36分。昼ごはんはお義母さんが作ってくれた栗入り赤飯おにぎりと、焼きシャケ。フリーズドライのスープをいれて温まる。食後はコーヒー。

いい眺め。

宝剣岳はやはり険しいね。

横顔みたい。

12時16分出発。宝剣山荘から中岳までは緩やかな登り。

12時49分、中岳山頂。

眼下に頂上山荘と、テント場。

左側に御嶽山が見える。御嶽山は威厳のある山容で一度登ってみたい。

中岳山頂から頂上山荘までは岩だらけの道を急降下。ゆっくりゆっくり。

13時51分、駒ヶ岳頂上山荘着。

テント場選び。水はけが良く、なるべく平な場所を探す。

去年の涸沢のテント1200張を想像していたので、この設営数は意外。この時点で30張くらいか。

何故かいつも、設営の写真は撮り忘れる。テント設営後、義父は寝心地を確認する名目で昼寝。

義父が寝ている間に乾杯!

イワイワの中岳を眺めながら。この景色があれば、缶ビールも格別!中岳と木曽駒ヶ岳に挟まれているため、どこか安心感がある。猫が狭いところが好きなのと感覚が似ていると思う。

昨日から一睡もしていないので、酔いがまわる。たまらず私達も昼寝することに。爽やかに疲れて酒を飲んですぐ寝る。素晴らしい。

17時に起きる。気温は3℃位か。寒い。風も強い。辺りはガスに包まれていた。夕食の準備をする。

あまりに寒いので、上も下もダウンとレインウェアを着込む。

今日のご飯は鍋。妻のザックからカット野菜、豚肉、タラ、エビ、うどんが出てきてびっくりした。うどんは平打ちで、これも生。山で美味しいご飯を食べるというのが、今回の妻のコンセプトだったらしい。

お腹いっぱいに鍋を食べたら、再びシュラフに潜り込む。

ふと気づくと、雨の音がしていた。いつから降り出したのか、不思議に思い時計を見ると1時。寝てたのか。

雨音は大きくなり、小さくなり、風が時折テントを揺らす。その不規則なリズムについていけなくなって、私は再び目を閉じた。

2012年10月7日 木曽駒ヶ岳二日目

5時58分、起床。晴れていれば4時に起きて日の出前に木曽駒ヶ岳に登り、山頂で御来光と思っていたが、予定変更。山では柔軟なスケジュール変更が大事。

寒くてなかなかシュラフから抜け出せないが、トイレに行くためになんとか這い出る。

もうとっくに夜は明けているのに、厚い雲に遮られて薄暗く、寒い。

テント脇には雪が溜まっていた。

気温を見ると、マイナス5℃。寒いわけだ。

寒さしのぎに、しばらくテント周辺を散歩。ちょうど厚い雲が割れて、空が見えてきた。

山の朝が好き。一晩中吹き荒れた風は去り、日の出と共に全てが躍動し始める。その間に少しだけ訪れる静寂が気持ちいい。

テントに戻った時には、再び深いガスに包まれていた。

朝ごはん。妻のザックからは、汁ごとジップロックに入った三人前のおでんが出てきてまたびっくり。

ガスバーナーで熱々にして、フーフーしながら食べた。そしていつものソウセージ。やはりトランギアで焼いたソウセージにはかなわなかったが、うまかった。朝なのに酒が飲みたくなって、困った。

ガスが晴れたら木曽駒ヶ岳に登ろうと思っていたが、いつまで経っても晴れないので8時48分、出発。テントはそのまま。

テント場から木曽駒ヶ岳山頂へのコースタイムは通常約20分。アタックザックに水とカメラだけ入れて、身軽。

ガスの中から軽装な人がたくさん現れては、またガスの中に消えて行く。一便で登ってきた人がもうここまで来ているらしい。

私たちはあくまでゆっくりと登る。

山頂に近づくと一瞬晴れたが、またすぐにガスに包まれた。

9時26分、木曽駒ヶ岳山頂。

木曽の御嶽。

木曽駒ヶ岳山頂には二つの神社がある。

木曽側にある大きめの、木曽の駒ヶ岳神社と、

伊那側にある小さめだが端正な、伊那の駒ヶ岳神社。

そもそも木曽駒ヶ岳の正式名称は駒ヶ岳。便宜的に木曽に位置付けられている。古くから信仰の対象とされ、木曽側から登る人は木曽の駒ヶ岳神社に、伊那側から登る人は伊那の駒ヶ岳神社に参拝したのだろう。

あ、これが山頂の標識か。

高いね。

ガス、晴れないなー。

諦めてテント場へ戻る。

テント前で。お義父さんが雪だるまを作った。

気に入ったらしい。

イチオシらしい。お茶目な70歳。

まあ、よく見れば、垂れ目でかわいらしい。

テントを撤収し、11時16分、出発。

中岳山頂までは急な登り。

登っては休み、登っては休み。

山頂の岩の上で。妻。

それを見てお義父さんも。

顔だけでなく思考も似ている親子。

麓まで降りるとガスが晴れた。宝剣山が険しい山容を見せる。

目の前の岩にホシガラスが舞い降り、飛び立った。

お義父さんがお腹が空いたらしいので、宝剣山荘で食べてもらい、私達はその間に、宝剣山に登ることにした。

ザックは宝剣山荘の義父に頼み、出発。

宝剣山荘から20分もあれば山頂に到着するのだが、○危ルート。

みるからに危険そう。だが、一目で危険とわかるので、逆に安全なのかも。

鎖に次ぐ鎖だが、三点支持でバランスをしっかりとれば大丈夫。

ここは切れ落ちていて、かなり怖い。○危。が、ガスっているので下までは見えず、助かった。

山頂で記念撮影。

一瞬ガスが晴れ、200m程下の千畳敷まで見渡せるようになった。一歩踏み出せば200m真っ逆さまに落ちてしまう。

そう思うとキュンキュンしてきたので、早々に降りることにした。

宝剣山荘の食堂で見つけたプレート。百名山だったんだね。私たちは百名山に疎い。

乗越浄土。遠くに見えるのは濃ヶ池だろうか。

乗越浄土から木曽駒ヶ岳にかけては、燕岳にも、仙丈ヶ岳にも似た雰囲気。千畳敷カールは涸沢カールに似ている。いろんな要素を持った、贅沢な所。

13時27分、八丁坂を下る。降りては休み、降りては休む。

イワツメクサが可愛らしい。

ホテル千畳敷から、下りロープウェイの整理券番号を読み上げるマイクの声がカールに響き渡る。話には聞いていたが、すごい混雑らしい。

ナナカマドがやはり綺麗。

14時30分、ホテル千畳敷着。ロープウェイの整理券はホテル玄関前で配布していた。私達は赤い845-847番の整理券。17時7分発予定。2時間30分待ち。

とりあえずホテルの食堂で昼メシでも、ということで、中央アルプスの水で育ったニジマスを使用した、アルプスサーモン丼を注文。気をつけなければいけないのは、席を確保してからレジの列に並ばなくてはいけないこと。やっとレジまできたところでその案内をされ、面喰らった。

アルプスサーモンは脂乗りが良く、酢飯と良くあって美味しかった。

ロープウェイは巻きで稼働していたがまだかなり時間があったので、義父をホテルに残し、妻と二人でカールを再び散策。宝剣岳を通るルートを少し登ってみた。

16時50分。ロープウェイ乗車。乗車率100%で、ギュウギュウに押されながらも、気合いで窓際を確保。最後の景色を楽しみながら降りる。

しらび平から菅の台バスセンター行きのバスは臨時バスのおかげでほぼ待ち時間なく乗車できた。荷物を入れるスペースは無いので、大荷物は大変。私はたまたま補助席のないところに座ったので、通路に置かせてもらった。

18時、菅の台バスセンター着。ずいぶん遅くなってしまった。ちょうど車の目の前にあった土産物屋で長野特産のりんご、秋映を10kg購入。秋映は硬めの身質で、みずみずしく甘みが強い。果皮の色は濃い。

本当は岐阜中津川恵那すやで栗がしを食べたり、木曽の宿場町にも行きたかったが、諦めてソースカツ丼を食べて帰ることにした。

駒ヶ根では有名な明治亭の本店へ。しかし有名店だけあってすごい混雑。待ち時間を利用して写真を撮る。

山の上にホテル千畳敷の灯りが見えた。

なんか不思議な感じ。

一時間位待つらしく、ただ待つのも勿体無いのでお風呂に行くことにした。

駒ヶ根といえば早太郎温泉。日帰り入浴施設ではこまくさの湯か、こぶしの湯が使い易い。こまくさの湯は千畳敷から帰るバス通りにあり、また目の前に明治亭の登山口店がある目抜き通りであるため混雑している。

こぶしの湯は家族旅行村アルプスの丘に併設の施設で、賑やかな通りから車で5分程離れているだけで、かなり空いている。料金はどちらも600円。晴れの日の昼間なら、中央アルプスの峰々が見えるらしい。

こぶしの湯で二日分の汚れを落とし、いざ明治亭へ。到着するとすでにかなり前に呼ばれていたらしく、名前がない。でも店員さんに事情を話すと、うまく席を空けてすぐに案内してくれた。

山盛りのキャベツと味のある信州豚ロースのソースカツが美味しかった。お金を出せばこんなに美味しい料理に手軽にありつけるとは。。文明社会に感謝。

しばらく今回の山行の思い出話に花を咲かせ、9時過ぎに店を出た。

駒ヶ根ICから中央道。三連休だが、中日のこの時間なら渋滞はないだろうと思っていたが、上野原あたりから八王子まで渋滞。恐るべし三連休。

行きは急いでいたので関越から乗り継いだが、帰りは全く急いでいないので八王子から一般道へ。高速料金は1000円安くなる。

1時過ぎ、無事帰宅。

木曽駒ヶ岳は一度行ってみないとと思っていたが、本当に素晴らしい山だった。

また、千畳敷まで駒ヶ岳ロープウェイで簡単に行けるというのも、誰もが山に親しめるという点で素晴らしいことだと思った。ホテル千畳敷のレストランで隣り合ったおばあちゃんが、

「初めてここに来たが、こんな綺麗な紅葉は初めて。来て本当に良かった。」

と言っていた。

次はいつ行こうかなあ。

今年の紅葉は、急激な気温の変化と降水量がちょうど良かったらしく、とても綺麗らしい、という話だったので、この三連休に親を連れて山に行くことにした。

去年の三連休は妻と涸沢カールに行ったのだが、ちょうど紅葉が良くない年であったのと、涸沢史上最多のテント1200張り、トイレに一時間待ちという超ド級の混雑で大変な思いをしたし、今回は親も行くので6時間のコースタイムはキツイということで、ロープウェイを利用できて無理のない山で、紅葉が綺麗なところはないかと探したところ、木曽駒ヶ岳か白馬かということになった。

結局木曽駒ヶ岳に行くことになり、義母は調子が悪いので家にいることになった。

10月5日の仕事終わりで22時に出発。

関越三芳スマートICから、圏央道を経由し中央道に入る。駒ヶ根ICまで約3時間30分。

2時、菅の台バスセンター駐車場着。ここにマイカーを置き、バスに乗り換える。

ちなみに駐車場は機械式で、何日置いても500円。安い。350台平置き収容だが、この時間で8割は埋まっていた。

ロープウェイの乗車駅であるしらび平行きのバス停にはもう何人かザックを置いており、ベンチには二人、シュラフに包まり寝ながら列取り。

私達もすぐにザックを置いて始発の列を確保した。

菅の台バスセンターは、システムがちょっとわかりにくい。

バス停とチケット売り場が分かれていて、チケット売り場にもここから並ぶように書かれていて、バス停にもここから並ぶように書かれている。どっちに並べばいいのよ!ということになる。

結局、バス停の列が優先で、バスの中でも清算ができるとのこと。ただ、団体だと大変なので、人数が多い場合はチケット売場で事前購入してほしいということだった。3時過ぎにバスの係員がやってきて交通整理を始めるまで、みんなかなり混乱していた。まずはバス停の順番を確保。これが正解らしい。

バス停にザックを置き、一応チケット売場に並ぶ。

先頭に並んでいたおじさん達と、山の話をする。このおじさん達はちょうど踊る大捜査線の署長と、和久さんのようなコンビで、面白かった。署長のほうは自分の歳を冗談混じりで嘆き、和久さんのほうは所轄っぽく自分に負けない感じで、掛け合いが面白かった。

後ろに並んだ人は秋田から7時間も高速を飛ばしてきたという夫婦。木曾駒は日帰りで、せっかくだから帰りに妙高高原に寄っていくとのことだった。

3時、唐突にタクシーが一台くる。5人乗りで3800円でしらび平まで連れて行くとのことで、5人グループのおばちゃん達がエントリー。バスが一人800円なので、一人40円安い。

後ろの秋田夫婦と話し合い、今度きたら相乗りしようということに。

程なくしてもう一台到着したので、タクシーで行くことになった。

今のタクシーは一般的に運転手含め5人乗りだと思うが、ここら辺のタクシーは古い車体を使っているからか、前列に運転手含め3人乗れる。

タクシーは3時過ぎに来たのに4時に出発するから、そのくらいにタクシー乗り場に来いと言われ、半信半疑で待っていると、ちょうどその時刻にタクシーが現れた。聞くと、3時過ぎにもう一組を乗せて帰ってきたのだそうだ。

4時にタクシーで出発。しらび平には4時30分に到着した。

ロープウェイの始発は6時。待ち時間1時間半を、寒さに耐えながら待つ。ダウンを着込み、シュラフとマットを出してしばし仮眠。

5時過ぎると、ロープウェイの係員が出勤してきて、駅構内に入れてくれた。暖房はきいていないがやはり屋内は暖かい。トイレも使えるからありがたい。

ところでバスの始発は5時12分、一時間に2本となっているが、状況により始発を早め、臨時をバンバン出す。片道30分かかるので、補助席含め必ずみな着席。しらび平まではいろは坂のようにクネクネなので、車酔いのある人は要注意だ。

普通にバスに乗ってくると始発でないとロープウェイでまたかなり並ぶことになるらしい。

タクシーで早めにしらび平に到着し、並ぶのが得策。ただし、タクシーはバス停の列の先頭から順に声がけしていくので、これまた要注意。しかも、5時からは事前予約の客を乗せるので、予約無しで乗るにはいずれにせよバス停の先頭付近にいなければならない。さらに、必ずくるとは限らないから厄介だ。

私達は運が良かった。

結局ロープウェイも行列してきたので、5時50分に始発を繰り上げてくれた。

急な階段をえっちらおっちら上り、ロープウェイに乗り込む。

私達は右側の窓際を確保。椅子は無い。定員60名のところに、60名きっかり詰め込まれ、凄まじい圧迫感の中発車。

すぐにスピードアップして、すごい勢いで山肌を駆け上って行く。標高1662mのしらび平駅から、標高2612mの千畳敷駅まで、約1000mの標高差10分弱で一気に上る。

2000mを越えた辺りからだったろうか。山肌が赤や黄に染まり、まるで紅葉の絨毯のような美しさを見せ始めた。

しらび平駅方向に振り返ると、眼前に横たわる南アルプスの峰々。甲斐駒ヶ岳、仙丈ヶ岳、北岳、赤岳などなど。

その向こうには富士山が頭を出していた。今日はいい日になる、直感的にそう感じた。

6時3分 千畳敷駅着。駅はホテル千畳敷の中にある。ちょうど日の出の時刻。空が真赤に染まり、世界が動き始める。

みんな小走りでロープウェイを降り、ホテル千畳敷の裏手の展望台に出て御来光を拝んだ。

朝日が演じる束の間のショウを楽しんでから、ホテル千畳敷の横にまわり、今度は千畳敷カールを眺めた。

噂通りの紅葉で、本当に素晴らしい。ちょっとモルゲンロートも。カールだからか、まるで広角レンズで覗いているかのような広がりを感じる。

まだ人は少ない。剣ヶ池におりてみることにした。ナナカマドをはじめとした沢山の紅葉の中を歩く。

紅葉を独占している感じ。とてつもない幸福感。アドレナリン大放出。

義父も「最高だなあー!」と喜んでいた。

三人で記念撮影。

今日の予定としてはこのカールを横切り

この右上に写っているギザギザのキツイ登りを行き、宝剣岳を左に見て、中岳を越し、中岳と木曾駒ヶ岳の鞍部にある駒ヶ岳頂上山荘のキャンプ場まで歩く。

そうこうしているうちに、ロープウェイはどんどん客を満載して登ってくる。

私達は高地順応のため、しばらくホテル千畳敷で休憩。一気に標高2600mまで上がってこれるので高山病になりやすいのだそうだ。

十分に休憩をとり、8時20分出発。

お花畑を右手に、八丁坂分岐までゆっくり歩く。

義父と妻。山猿が不意に顔を出した感じ。

けっこう寒い。ダウンは必須。観光客の人達はだいたい薄着で、寒さに耐えながら景色を眺める。

左側が宝剣岳。山と高原地図を見ればわかるが、○危マークで埋め尽くされた山。私達にはとても無理。しばしばなにも知らない観光客が登って犠牲になるか、間一髪で救助されるらしい。登山道には危険を知らせる看板が至る所に設置されていた。観光地だから大丈夫、というような甘えは全く許されない。千畳敷はそんな危険性も併せ持つ。

トリカブトが一輪だけ咲いていた。

9時41分。プラプラと歩ける平坦な遊歩道が終わり、いよいよ八丁坂の登り。

少し登っては休み、登っては休み。ゆっくりだが確実に高度をあげていく。

上から眺めるカールはまた一味違う。

10時にもなると登りと下りのすれ違いが大変。どちらも行列する上、登山の決まりごとなど全く知らない観光客が多数を占めるため、危ない危ない。大渋滞。

10時56分、やっとのことで登りきり、乗越浄土着。

中岳に向かって左に進むと、宝剣山直下の宝剣山荘がある。宝剣山荘の裏手で早めの昼食。11時36分。昼ごはんはお義母さんが作ってくれた栗入り赤飯おにぎりと、焼きシャケ。フリーズドライのスープをいれて温まる。食後はコーヒー。

いい眺め。

宝剣岳はやはり険しいね。

横顔みたい。

12時16分出発。宝剣山荘から中岳までは緩やかな登り。

12時49分、中岳山頂。

眼下に頂上山荘と、テント場。

左側に御嶽山が見える。御嶽山は威厳のある山容で一度登ってみたい。

中岳山頂から頂上山荘までは岩だらけの道を急降下。ゆっくりゆっくり。

13時51分、駒ヶ岳頂上山荘着。

テント場選び。水はけが良く、なるべく平な場所を探す。

去年の涸沢のテント1200張を想像していたので、この設営数は意外。この時点で30張くらいか。

何故かいつも、設営の写真は撮り忘れる。テント設営後、義父は寝心地を確認する名目で昼寝。

義父が寝ている間に乾杯!

イワイワの中岳を眺めながら。この景色があれば、缶ビールも格別!中岳と木曽駒ヶ岳に挟まれているため、どこか安心感がある。猫が狭いところが好きなのと感覚が似ていると思う。

昨日から一睡もしていないので、酔いがまわる。たまらず私達も昼寝することに。爽やかに疲れて酒を飲んですぐ寝る。素晴らしい。

17時に起きる。気温は3℃位か。寒い。風も強い。辺りはガスに包まれていた。夕食の準備をする。

あまりに寒いので、上も下もダウンとレインウェアを着込む。

今日のご飯は鍋。妻のザックからカット野菜、豚肉、タラ、エビ、うどんが出てきてびっくりした。うどんは平打ちで、これも生。山で美味しいご飯を食べるというのが、今回の妻のコンセプトだったらしい。

お腹いっぱいに鍋を食べたら、再びシュラフに潜り込む。

ふと気づくと、雨の音がしていた。いつから降り出したのか、不思議に思い時計を見ると1時。寝てたのか。

雨音は大きくなり、小さくなり、風が時折テントを揺らす。その不規則なリズムについていけなくなって、私は再び目を閉じた。

2012年10月7日 木曽駒ヶ岳二日目

5時58分、起床。晴れていれば4時に起きて日の出前に木曽駒ヶ岳に登り、山頂で御来光と思っていたが、予定変更。山では柔軟なスケジュール変更が大事。

寒くてなかなかシュラフから抜け出せないが、トイレに行くためになんとか這い出る。

もうとっくに夜は明けているのに、厚い雲に遮られて薄暗く、寒い。

テント脇には雪が溜まっていた。

気温を見ると、マイナス5℃。寒いわけだ。

寒さしのぎに、しばらくテント周辺を散歩。ちょうど厚い雲が割れて、空が見えてきた。

山の朝が好き。一晩中吹き荒れた風は去り、日の出と共に全てが躍動し始める。その間に少しだけ訪れる静寂が気持ちいい。

テントに戻った時には、再び深いガスに包まれていた。

朝ごはん。妻のザックからは、汁ごとジップロックに入った三人前のおでんが出てきてまたびっくり。

ガスバーナーで熱々にして、フーフーしながら食べた。そしていつものソウセージ。やはりトランギアで焼いたソウセージにはかなわなかったが、うまかった。朝なのに酒が飲みたくなって、困った。

ガスが晴れたら木曽駒ヶ岳に登ろうと思っていたが、いつまで経っても晴れないので8時48分、出発。テントはそのまま。

テント場から木曽駒ヶ岳山頂へのコースタイムは通常約20分。アタックザックに水とカメラだけ入れて、身軽。

ガスの中から軽装な人がたくさん現れては、またガスの中に消えて行く。一便で登ってきた人がもうここまで来ているらしい。

私たちはあくまでゆっくりと登る。

山頂に近づくと一瞬晴れたが、またすぐにガスに包まれた。

9時26分、木曽駒ヶ岳山頂。

木曽の御嶽。

木曽駒ヶ岳山頂には二つの神社がある。

木曽側にある大きめの、木曽の駒ヶ岳神社と、

伊那側にある小さめだが端正な、伊那の駒ヶ岳神社。

そもそも木曽駒ヶ岳の正式名称は駒ヶ岳。便宜的に木曽に位置付けられている。古くから信仰の対象とされ、木曽側から登る人は木曽の駒ヶ岳神社に、伊那側から登る人は伊那の駒ヶ岳神社に参拝したのだろう。

あ、これが山頂の標識か。

高いね。

ガス、晴れないなー。

諦めてテント場へ戻る。

テント前で。お義父さんが雪だるまを作った。

気に入ったらしい。

イチオシらしい。お茶目な70歳。

まあ、よく見れば、垂れ目でかわいらしい。

テントを撤収し、11時16分、出発。

中岳山頂までは急な登り。

登っては休み、登っては休み。

山頂の岩の上で。妻。

それを見てお義父さんも。

顔だけでなく思考も似ている親子。

麓まで降りるとガスが晴れた。宝剣山が険しい山容を見せる。

目の前の岩にホシガラスが舞い降り、飛び立った。

お義父さんがお腹が空いたらしいので、宝剣山荘で食べてもらい、私達はその間に、宝剣山に登ることにした。

ザックは宝剣山荘の義父に頼み、出発。

宝剣山荘から20分もあれば山頂に到着するのだが、○危ルート。

みるからに危険そう。だが、一目で危険とわかるので、逆に安全なのかも。

鎖に次ぐ鎖だが、三点支持でバランスをしっかりとれば大丈夫。

ここは切れ落ちていて、かなり怖い。○危。が、ガスっているので下までは見えず、助かった。

山頂で記念撮影。

一瞬ガスが晴れ、200m程下の千畳敷まで見渡せるようになった。一歩踏み出せば200m真っ逆さまに落ちてしまう。

そう思うとキュンキュンしてきたので、早々に降りることにした。

宝剣山荘の食堂で見つけたプレート。百名山だったんだね。私たちは百名山に疎い。

乗越浄土。遠くに見えるのは濃ヶ池だろうか。

乗越浄土から木曽駒ヶ岳にかけては、燕岳にも、仙丈ヶ岳にも似た雰囲気。千畳敷カールは涸沢カールに似ている。いろんな要素を持った、贅沢な所。

13時27分、八丁坂を下る。降りては休み、降りては休む。

イワツメクサが可愛らしい。

ホテル千畳敷から、下りロープウェイの整理券番号を読み上げるマイクの声がカールに響き渡る。話には聞いていたが、すごい混雑らしい。

ナナカマドがやはり綺麗。

14時30分、ホテル千畳敷着。ロープウェイの整理券はホテル玄関前で配布していた。私達は赤い845-847番の整理券。17時7分発予定。2時間30分待ち。

とりあえずホテルの食堂で昼メシでも、ということで、中央アルプスの水で育ったニジマスを使用した、アルプスサーモン丼を注文。気をつけなければいけないのは、席を確保してからレジの列に並ばなくてはいけないこと。やっとレジまできたところでその案内をされ、面喰らった。

アルプスサーモンは脂乗りが良く、酢飯と良くあって美味しかった。

ロープウェイは巻きで稼働していたがまだかなり時間があったので、義父をホテルに残し、妻と二人でカールを再び散策。宝剣岳を通るルートを少し登ってみた。

16時50分。ロープウェイ乗車。乗車率100%で、ギュウギュウに押されながらも、気合いで窓際を確保。最後の景色を楽しみながら降りる。

しらび平から菅の台バスセンター行きのバスは臨時バスのおかげでほぼ待ち時間なく乗車できた。荷物を入れるスペースは無いので、大荷物は大変。私はたまたま補助席のないところに座ったので、通路に置かせてもらった。

18時、菅の台バスセンター着。ずいぶん遅くなってしまった。ちょうど車の目の前にあった土産物屋で長野特産のりんご、秋映を10kg購入。秋映は硬めの身質で、みずみずしく甘みが強い。果皮の色は濃い。

本当は岐阜中津川恵那すやで栗がしを食べたり、木曽の宿場町にも行きたかったが、諦めてソースカツ丼を食べて帰ることにした。

駒ヶ根では有名な明治亭の本店へ。しかし有名店だけあってすごい混雑。待ち時間を利用して写真を撮る。

山の上にホテル千畳敷の灯りが見えた。

なんか不思議な感じ。

一時間位待つらしく、ただ待つのも勿体無いのでお風呂に行くことにした。

駒ヶ根といえば早太郎温泉。日帰り入浴施設ではこまくさの湯か、こぶしの湯が使い易い。こまくさの湯は千畳敷から帰るバス通りにあり、また目の前に明治亭の登山口店がある目抜き通りであるため混雑している。

こぶしの湯は家族旅行村アルプスの丘に併設の施設で、賑やかな通りから車で5分程離れているだけで、かなり空いている。料金はどちらも600円。晴れの日の昼間なら、中央アルプスの峰々が見えるらしい。

こぶしの湯で二日分の汚れを落とし、いざ明治亭へ。到着するとすでにかなり前に呼ばれていたらしく、名前がない。でも店員さんに事情を話すと、うまく席を空けてすぐに案内してくれた。

山盛りのキャベツと味のある信州豚ロースのソースカツが美味しかった。お金を出せばこんなに美味しい料理に手軽にありつけるとは。。文明社会に感謝。

しばらく今回の山行の思い出話に花を咲かせ、9時過ぎに店を出た。

駒ヶ根ICから中央道。三連休だが、中日のこの時間なら渋滞はないだろうと思っていたが、上野原あたりから八王子まで渋滞。恐るべし三連休。

行きは急いでいたので関越から乗り継いだが、帰りは全く急いでいないので八王子から一般道へ。高速料金は1000円安くなる。

1時過ぎ、無事帰宅。

木曽駒ヶ岳は一度行ってみないとと思っていたが、本当に素晴らしい山だった。

また、千畳敷まで駒ヶ岳ロープウェイで簡単に行けるというのも、誰もが山に親しめるという点で素晴らしいことだと思った。ホテル千畳敷のレストランで隣り合ったおばあちゃんが、

「初めてここに来たが、こんな綺麗な紅葉は初めて。来て本当に良かった。」

と言っていた。

次はいつ行こうかなあ。

2012年09月25日

2010.10.16 安達太良山

2010年10月16日(土)安達太良山

安達太良山は、福島県二本松市に接する活火山で、日本百名山の一つ。

私達が山を始めるきっかけとなった山。

私達はまだキャンプを始めたばかり。買い揃えたばかりのキャンプ道具をウィッシュに積み込み、福島県の二本松市に向かった。

ここには安達太良山という山があり、その麓にある『フォレストパークあだたら』というキャンプ場が良いらしい、という予備知識だけ。

時間があれば、安達太良山の紅葉が綺麗らしいから、車で行ってみようか、という話になっていた。

寝坊もせずに、朝8時前には二本松市に到着。キャンプ場の受付にはまだ早いので、安達太良山に行ってみることにした。

安達太良山にはゴンドラリフトがあり、だれでも簡単に中腹まで登れる。

ゴンドラの始発は午前8時30分。

私達は9時頃に到着したが、すでに駐車場はかなり混んでいて、ゴンドラ乗り場も長蛇の列になっていた。

並ぶことが大嫌いな私は、あまり乗り気ではなかった。妻が、どうしても紅葉が見たい!と言わなければ、私達は諦めて帰っていただろう。

しぶしぶ長い列に並ぶ。雲が出てきていた。天気予報は晴れだったのに、、などと思っていると、後ろのおじさんも「せっかく遠くから来たのにこんな天気じゃ残念だよなー」とポツリ。

そこから話が始まり、どっから来たの?とか、安達太良山は紅葉がきれいで、、とか、こっちも暇なので、どちらから?とかどちらまで?とか。

おじさんは埼玉県の所沢から来て、安達太良山の山頂まで登って、たしか、くろがね小屋を通るルートを歩いて下山するって言ってた気がする。

へぇー凄いですねーなんて話をしていたら、

「君達も山頂まで行ってみなよ!君達の足ならゴンドラの駅から一時間も登れば山頂に着いちゃうから。」

と誘われて。信じて登っちゃったのが人生の転機だったわけだ。

実際はかなり混み合ってたし、スニーカーにジーパンで登ってた私達はヘロヘロになりながら2時間位かけて登った。

途中濃霧に巻き込まれ、小雨が降り、雨具も持たない私達は寒かった。風も強くなり、水も無かったので喉が渇き、途中まであった木道は途切れ、岩だらけの泥道を進んでいた私はただひたすら、おじさんへの呪いの言葉を呟いていた気がする。あのオヤジ、騙しやがって!

もう下ろう!俺たちには無理だ!と私は主張したのだが、妻はなにかに取り憑かれたように登っていった。今思えば、妻はその時すでに、なにか運命的なものを感じていたのかも知れない。

泥道になってしばらく経って、やっと妻がとまってくれて、一休み。

周りを見渡すと、強風のおかげで少しはれた濃霧の間に、ハッとするほど美しい紅葉が見えた。上の方にはおそらく、安達太良山の山頂らしきいただきも見えた。この瞬間、私はそれこそ身体に電流が流れるような激しい感動を覚えたんだ。

しばらく景色をながめ、回りに目をやると、おじさんおばさんたちが岩影に身を隠し、へんなガスコンロを使って湯を沸かし、うまそうにコーヒーを飲んだり、ラーメンを食べたりしていた。風を避けて昼食を食べていたのだ。

妻とそれを眺めながら、私達は同じことを考えていた。

「山っていいな。とりあえずあのガスコンロほしい」

しばらく登ると、やっと山頂直下の広場に到着。安達太良山山頂とかかれた看板の前で記念撮影。

山頂へはその広場からすぐだったが、鎖場だったので私が怖気づき、登ろうとする妻をなんとか引き留めて下山することにした。

私の意気地の無さに妻は憤慨したが、あの判断はいまでも正しかったと、私は思っている。きっと妻は今でも私を怒っているだろうが、あそこから先は、登山者しか登ってはいけない領域だった。

ここで同調し妻に怪我でもさせたら、妻の両親に申し訳が立たない。そんなことを思っていた。

山頂に登る登らないの諍いで、私は一言も口をきかず、妻とは違うルートで勝手に下り始めた。今思えば本当に勝手で、山では一番やってはいけない行動だが、あの時はそんなこと全く考えず。

しばらく経っても妻と出会えなかったので、不安になった私は山頂直下の広場に戻った。妻はそこで私をずっと待っていたらしく、しこたま怒られた。反省。

私が悪かった。

なんとか仲直りして、一緒に下る。

登りと違い、なんと楽なことか。

下りも混み合ってはいたが、一時間ほどでゴンドラの駅に到着。

登りの時には濃霧で見えなかったが、ゴンドラ駅からすぐの展望台から、まるで振り袖に描かれた絵のように、山頂から麓まで続く赤や黄の紅葉が一望できた。

私はこの安達太良山の紅葉を見るまでは、あまり紅葉に興味がなかった。この点でも安達太良山は、私に深い痕跡を残してくれた。

ゴンドラで10分。無事下山。

もう一時半になっていた。喉がからからだったので急いで車にもどり、ジュースを飲む。そしてお腹がペコペコだったので、国道沿いの釜飯屋で昼食。うまかった。

もう2時半。急いでスーパーで買い物!と思ったが、なかなかスーパーが見つからない。とりあえずキャンプの受付だけでも済まそうと、キャンプ場へ向かったんだと思う。記憶が定かでない。で、確か結局スーパーには行かず、受付わきで販売していた野菜などを買って、有りもので済ませた気がする。

時期が時期なのでほとんど宿泊者は無し、どのサイトも自由に選べたが、人見知りの私達は土手で仕切られた個別サイトを選んだ。

買ったばかりの焚き火台や、まだ慣れない手つきでテントを設営。設営し終わった時にはもう暗くなっていた。

このサイトには木のテーブルがあったので、持参のテーブルは出さずに、そこで食事にすることにした。

買ったばかりのコールマンの電池式ランタンを初めて点灯。けっこう明るいランタンに、二人だけでお互いに自慢げな表情を浮かべて。

ご飯は何を食べたのか。温かい鍋を食べたような気もする。焚き火台で焼き芋を焼いた気もする。一つだけ鮮明に憶えているのは、栗だ。私は反対したのだが、妻はどうしても焼栗が食べたいということで。

生の栗を火にかけると、爆発する。私はどこかでこのことを知っていて、止めたのだが、妻は厚手のアルミ箔に何重にも栗を包み、焚き火に投入。しばらく何事もないので、またもや私の意気地の無さをけなそうとした?ところで、パン!パン!というもの凄い破裂音とともに栗が四方に飛び跳ねた。

慌てて枯れ枝を拾い、火の中から栗をほじくり出す妻の顔といったら!妻は普段から表情は豊かな方だが、この時の表情は、できればたくさん写真を残したかった。まあ、私は破裂音に腰を抜かしていたので大きなことは言えないが。

どうにかこうにか食事が終わり、受付棟に併設の温泉へ。確か循環式だったとは思うが、肌はつるつる。風呂から出てもいつまでもポカポカ。露天風呂は木々の間を吹く風に撫でられ、心地良かった。

サイトに戻り、またしばらく焚き火を楽しみ、就寝。

朝。

しばらく場内を散歩した後、再び風呂に入り、朝ごはんを食べて、帰路へ。

途中猪苗代湖畔を走り、会津に寄って、確か、城を見たような、修理中で見られなかったような。城のわきにある蕎麦屋で、昼に蕎麦を食べた気がする。

帰りは渋滞に巻き込まれ、5時間くらいかけてようやく帰宅。

安達太良山は、私達に多くの痕跡を残した。たくさんの偶然が重なって、私達は山の世界と出会った。こんなにも素晴らしい世界を教えてくれた安達太良山と、おじさんに、心から感謝している。

震災に起因する原発事故で、二本松市は甚大な被害を受けた。今も安達太良山やフォレストパークあだたらでは、放射線量は高めだ。いつかまたたくさんの子供達が安心して遊ぶキャンプ場に戻ってほしい。フォレストパークあだたらのHPには、場内の放射線量の記録が丁寧に記載されている。今年の秋にはもう一度訪れてみようと思っている。

安達太良山は、福島県二本松市に接する活火山で、日本百名山の一つ。

私達が山を始めるきっかけとなった山。

私達はまだキャンプを始めたばかり。買い揃えたばかりのキャンプ道具をウィッシュに積み込み、福島県の二本松市に向かった。

ここには安達太良山という山があり、その麓にある『フォレストパークあだたら』というキャンプ場が良いらしい、という予備知識だけ。

時間があれば、安達太良山の紅葉が綺麗らしいから、車で行ってみようか、という話になっていた。

寝坊もせずに、朝8時前には二本松市に到着。キャンプ場の受付にはまだ早いので、安達太良山に行ってみることにした。

安達太良山にはゴンドラリフトがあり、だれでも簡単に中腹まで登れる。

ゴンドラの始発は午前8時30分。

私達は9時頃に到着したが、すでに駐車場はかなり混んでいて、ゴンドラ乗り場も長蛇の列になっていた。

並ぶことが大嫌いな私は、あまり乗り気ではなかった。妻が、どうしても紅葉が見たい!と言わなければ、私達は諦めて帰っていただろう。

しぶしぶ長い列に並ぶ。雲が出てきていた。天気予報は晴れだったのに、、などと思っていると、後ろのおじさんも「せっかく遠くから来たのにこんな天気じゃ残念だよなー」とポツリ。

そこから話が始まり、どっから来たの?とか、安達太良山は紅葉がきれいで、、とか、こっちも暇なので、どちらから?とかどちらまで?とか。

おじさんは埼玉県の所沢から来て、安達太良山の山頂まで登って、たしか、くろがね小屋を通るルートを歩いて下山するって言ってた気がする。

へぇー凄いですねーなんて話をしていたら、

「君達も山頂まで行ってみなよ!君達の足ならゴンドラの駅から一時間も登れば山頂に着いちゃうから。」

と誘われて。信じて登っちゃったのが人生の転機だったわけだ。

実際はかなり混み合ってたし、スニーカーにジーパンで登ってた私達はヘロヘロになりながら2時間位かけて登った。

途中濃霧に巻き込まれ、小雨が降り、雨具も持たない私達は寒かった。風も強くなり、水も無かったので喉が渇き、途中まであった木道は途切れ、岩だらけの泥道を進んでいた私はただひたすら、おじさんへの呪いの言葉を呟いていた気がする。あのオヤジ、騙しやがって!

もう下ろう!俺たちには無理だ!と私は主張したのだが、妻はなにかに取り憑かれたように登っていった。今思えば、妻はその時すでに、なにか運命的なものを感じていたのかも知れない。

泥道になってしばらく経って、やっと妻がとまってくれて、一休み。

周りを見渡すと、強風のおかげで少しはれた濃霧の間に、ハッとするほど美しい紅葉が見えた。上の方にはおそらく、安達太良山の山頂らしきいただきも見えた。この瞬間、私はそれこそ身体に電流が流れるような激しい感動を覚えたんだ。

しばらく景色をながめ、回りに目をやると、おじさんおばさんたちが岩影に身を隠し、へんなガスコンロを使って湯を沸かし、うまそうにコーヒーを飲んだり、ラーメンを食べたりしていた。風を避けて昼食を食べていたのだ。

妻とそれを眺めながら、私達は同じことを考えていた。

「山っていいな。とりあえずあのガスコンロほしい」

しばらく登ると、やっと山頂直下の広場に到着。安達太良山山頂とかかれた看板の前で記念撮影。

山頂へはその広場からすぐだったが、鎖場だったので私が怖気づき、登ろうとする妻をなんとか引き留めて下山することにした。

私の意気地の無さに妻は憤慨したが、あの判断はいまでも正しかったと、私は思っている。きっと妻は今でも私を怒っているだろうが、あそこから先は、登山者しか登ってはいけない領域だった。

ここで同調し妻に怪我でもさせたら、妻の両親に申し訳が立たない。そんなことを思っていた。

山頂に登る登らないの諍いで、私は一言も口をきかず、妻とは違うルートで勝手に下り始めた。今思えば本当に勝手で、山では一番やってはいけない行動だが、あの時はそんなこと全く考えず。

しばらく経っても妻と出会えなかったので、不安になった私は山頂直下の広場に戻った。妻はそこで私をずっと待っていたらしく、しこたま怒られた。反省。

私が悪かった。

なんとか仲直りして、一緒に下る。

登りと違い、なんと楽なことか。

下りも混み合ってはいたが、一時間ほどでゴンドラの駅に到着。

登りの時には濃霧で見えなかったが、ゴンドラ駅からすぐの展望台から、まるで振り袖に描かれた絵のように、山頂から麓まで続く赤や黄の紅葉が一望できた。

私はこの安達太良山の紅葉を見るまでは、あまり紅葉に興味がなかった。この点でも安達太良山は、私に深い痕跡を残してくれた。

ゴンドラで10分。無事下山。

もう一時半になっていた。喉がからからだったので急いで車にもどり、ジュースを飲む。そしてお腹がペコペコだったので、国道沿いの釜飯屋で昼食。うまかった。

もう2時半。急いでスーパーで買い物!と思ったが、なかなかスーパーが見つからない。とりあえずキャンプの受付だけでも済まそうと、キャンプ場へ向かったんだと思う。記憶が定かでない。で、確か結局スーパーには行かず、受付わきで販売していた野菜などを買って、有りもので済ませた気がする。

時期が時期なのでほとんど宿泊者は無し、どのサイトも自由に選べたが、人見知りの私達は土手で仕切られた個別サイトを選んだ。

買ったばかりの焚き火台や、まだ慣れない手つきでテントを設営。設営し終わった時にはもう暗くなっていた。

このサイトには木のテーブルがあったので、持参のテーブルは出さずに、そこで食事にすることにした。

買ったばかりのコールマンの電池式ランタンを初めて点灯。けっこう明るいランタンに、二人だけでお互いに自慢げな表情を浮かべて。

ご飯は何を食べたのか。温かい鍋を食べたような気もする。焚き火台で焼き芋を焼いた気もする。一つだけ鮮明に憶えているのは、栗だ。私は反対したのだが、妻はどうしても焼栗が食べたいということで。

生の栗を火にかけると、爆発する。私はどこかでこのことを知っていて、止めたのだが、妻は厚手のアルミ箔に何重にも栗を包み、焚き火に投入。しばらく何事もないので、またもや私の意気地の無さをけなそうとした?ところで、パン!パン!というもの凄い破裂音とともに栗が四方に飛び跳ねた。

慌てて枯れ枝を拾い、火の中から栗をほじくり出す妻の顔といったら!妻は普段から表情は豊かな方だが、この時の表情は、できればたくさん写真を残したかった。まあ、私は破裂音に腰を抜かしていたので大きなことは言えないが。

どうにかこうにか食事が終わり、受付棟に併設の温泉へ。確か循環式だったとは思うが、肌はつるつる。風呂から出てもいつまでもポカポカ。露天風呂は木々の間を吹く風に撫でられ、心地良かった。

サイトに戻り、またしばらく焚き火を楽しみ、就寝。

朝。

しばらく場内を散歩した後、再び風呂に入り、朝ごはんを食べて、帰路へ。

途中猪苗代湖畔を走り、会津に寄って、確か、城を見たような、修理中で見られなかったような。城のわきにある蕎麦屋で、昼に蕎麦を食べた気がする。

帰りは渋滞に巻き込まれ、5時間くらいかけてようやく帰宅。

安達太良山は、私達に多くの痕跡を残した。たくさんの偶然が重なって、私達は山の世界と出会った。こんなにも素晴らしい世界を教えてくれた安達太良山と、おじさんに、心から感謝している。

震災に起因する原発事故で、二本松市は甚大な被害を受けた。今も安達太良山やフォレストパークあだたらでは、放射線量は高めだ。いつかまたたくさんの子供達が安心して遊ぶキャンプ場に戻ってほしい。フォレストパークあだたらのHPには、場内の放射線量の記録が丁寧に記載されている。今年の秋にはもう一度訪れてみようと思っている。

2012年09月14日

2012.9.8-9 立山室堂 雷鳥沢キャンプ

2012年9月8日 雷鳥沢キャンプ初日

山好きの義父を連れて、立山に行ってきた。かつては谷川岳の沢登り専門だった義父も歳を重ね、山への気持ちは変わらないが、おいそれと高山に登れるわけではなくなった。

そんな人にも比較的楽に名山が眺められる場所がある。

新穂高ロープウェイで登る西穂高口駅、駒ヶ岳ロープウェイで登る千畳敷カール、そして今回行った立山室堂だ。

9月7日 仕事あがりで23時、立山にむけて出発。三芳スマートICより、約5時間。4時、北陸自動車道立山ICで降りる。

立山ICから立山駅まで約40分。

4時40分、立山駅着。7日金曜から開催の立山フェスのせいか、この時間でもう空きは少なかった。きっと金曜から登っている人が多かったのだろう。

立山駅から美女平までケーブルカーで約7分。美女平から高原バスで約50分で室堂に着く。チケットは立山駅の窓口で購入する。ケーブルカーと高原バス往復で4190円。この日は窓口が開くのが6時、始発は6時40分。どうせなら一番でチケットを購入したいと思い、5時から並んだ。別に並ばなくてもそれほど待たずにケーブルカーには乗れたが、やはり一番乗りは気持ちよかった。

6時 一番乗りでチケット売り場へ入り、始発のチケットゲット!

6時30分まで荷作りの最終確認をしたり、駅の写真を撮ったりして、ケーブルカー乗り場へ。

なんと!ケーブルカー乗り場改札には長蛇の列。しまった。一番乗りでチケットをゲットしたからと言って、一番乗りでケーブルカーに乗れるわけじゃなかった!呆然。

40分発と言いながら、結局51分(カメラの時計がずれてるのかな?)、混みこみの車内になんとか滑り込む。

このケーブルカーには荷台が連結されており、大きなザックなどはそこに載せる。黒四ダム開削当時には工事物資なども載せたらしい。一方の車両を引き上げるともう一方の車両が降りてくる、釣瓶式のケーブルカー。

7時3分 美女平着。

7時14分 高原バスに乗り換え。

高原バスはハイブリッドの観光バスで、補助席含めだが全員座れる。

途中称名滝などを見ながら、うねうねと曲がりくねった道を上がる。車酔い注意。

高原バスのルート上にはたくさんの草花や池塘があり、その名の通り高原を走る。

途中剱岳が綺麗に見える。

7時59分 室堂着。

正面に見えるのが、雄山、大汝山かな。

じつは密かに、いるかなーと思っていたのだが、前職で富山の物産展で大変お世話になった、富山源七の社長と室堂駅で再開。室堂駅で小さな出店を出し、美味しいお餅と、おこわを販売している。どちらかというと口下手な、もの静かな感じの人。ちなみに源七の会長は背の高い二枚目のおじいちゃんで、黒部ダム側から上がってきた大観峰駅で、茶店を開いている。社長にも大変お世話になった。二人ともすごく清々しい男。気持ちのまっすぐさが、商品に現れている。

富山源七

http://www.gensiti.com/

『立山』はい。確かに。

立山玉殿の清水でキャンプ用の水を汲む。キャンプ場にももちろん水場はあるが、水道水よりいい感じがする。

ほほう。

8時24分 雷鳥沢キャンプ場へ向けて出発。

左手に立山の町が見える。

正面には大日岳と、奥大日岳。

チングルマがたくさん。みんな綿帽子になっていた。

ミクリガ池。池面が静かで景色を綺麗に映していた。

道はずーっと石畳だが、作りが粗いので普通の靴だと歩きづらいと思う。

地獄谷方面への道は閉鎖されていた。ボーボーと音をあげて噴き出す火山ガス。

東日本大震災の頃から、火山ガスの噴出口や、その量が変化して通行止めになってしまったと、火山ガスを検査しているおじさんが教えてくれた。人が高濃度の亜硫酸ガスを吸い込むと、ものの一、二分で意識を失い、死んでしまうらしい。

ここは立山。日本海側のこんな所まで、断層が変化し、マグマや地下水の流れが変わってしまっていたとは。

噴火口の周りに植物はなく、異様な光景だ。

みくりが池温泉にて、立山フェス限定?のジョッキパフェ650円。安くてうまかった。

みくりが池温泉から雷鳥荘まではリンドウ池をぐるっと回って辿り着く。下がって上がる感じで、なかなかこたえる。

血の池。かつて噴火口だった所が池になったもの。酸化鉄を多く含むため、水が赤く見える。

ミヤマリンドウ。

リンドウ池越しの地獄谷。手前のハイマツが赤く変色している。紅葉ではなく、火山ガスの噴出口が変わったために立ち枯れてしまっている。

右上には雷鳥荘。

妻曰く、万里の長城。

雷鳥荘直前の広場にて、本日の幕営地、雷鳥沢キャンプ場が見えた。

雷鳥荘。雷鳥荘の裏手はすぐに地獄谷。

地獄谷側にテラスがあったが、立ち入り禁止になっていた。ここもかなり濃い硫黄の臭いがした。

雷鳥荘を過ぎるとすぐに下り。キャンプ場へ下りる階段。膝にくる。

右奥にキャンプ場。

10時6分 雷鳥沢キャンプ場着。

立山フェス雷鳥沢ブース。石井スポーツ、プリムス、マーモット、ミレーなどがブース展開。物販ではなく、商品に触って知ってもらう事を目的とした出店。

雷鳥沢キャンプ場は柔らかい土の、非常に居心地の良い幕営地だった。ここら辺がいいかな。

お義父さんから、雨が降った時の事を考えて、水はけが良い場所に立てよう、とアドバイス。

とりあえずテントを設営し、シュラフを天日干し。

プリムスのブースでティータイム。ブースの人達ものーんびり。いろんな話をしながら淹れてくれたコーヒーや紅茶を飲む。プリムスの営業氏達がしきりにコーヒーや紅茶や、お茶菓子の味を気にする。聞くと、東京の成城石井でみんなで買い出しをしたので、誰のチョイスが人気があるのか気になっていたらしい。コーヒーも紅茶もお茶菓子も、みんな美味しかった。

また、山の専門家達とちゃんと話ができるほど、自分達の経験値が高まっていたことに気付き、うれしかった。

プリムスで30分ほどウダウダして、11時。腹が減ってきたのでキャンプ場横の雷鳥沢ヒュッテにて昼食。

私は一人、生ビール。我慢できず。

お義父さんはカレー。私は牛丼。妻はうどん。

雲が出てきた。右手前に見える黒い建物は露天風呂。外に丸見えのような作りだが、見えないみたい。

暗雲が立ち込める。ウチのテントはシングルウォールなので雨が降ると飯が作れないし、出入りの時に雨が吹き込むので、テント下に敷くシートとトレッキングポールで簡易タープを作る。

お義父さんをテントに残し、私達はみくりが池温泉で2時から開催の一眼レフ教室へ。その名も

「最新デジイチ持って山に行こう!」

写真家 志水哲也さんによる初めてでも覚えられる最低限の機能設定と構図力を指導する写真教室だった。

キャンプ場から雷鳥荘への階段で、火山ガスに巻き込まれる。目や喉の粘膜を刺激し、ビリビリ痛む。どうやら風が変わったらしい。火山ガスの恐ろしさを思い知った。

途中雨が降ってきた。火山ガスには巻き込まれるわ、雨が降るわ、石畳は滑るわで、テントに帰ろうかとも思ったが、せっかくなのでみくりが池温泉まで行ってみた。すると人集りができていたので行ってみる。

雷鳥だ!妻が走り出す。

初雷鳥。私達もすかさずカメラを向ける。あー!失敗!広角レンズしか持ってない!近くにいる雷鳥も、広角レンズだと遠くに見える。

仕方なく何枚も遠巻き風の写真を撮り、時間になったので最新デジイチ持って山に行こう!教室へ。

すると先生がすごい勢いで10台のEOS kissに望遠レンズを取り付けていた。雷鳥が逃げる前にみんなで撮ろうということらしく、私達は運良く望遠レンズで雷鳥を撮ることができた。

ということで雷鳥。

多分親子の三羽が一生懸命草を食べていた。ちょうど夏毛から冬毛にかわり始める頃。まん丸の体でちょこちょこ歩いて草を啄む姿はほんとうにかわいいー!

子どもだろうか。一匹は動きに無駄が多い気がした。自分の背丈では届かない草花を食べようとして、何度もジャンプしてチャレンジしていた。

しばらく撮影を続けていると、みくりが池の畔に集合になった。そこで参加者の撮影した画像をみんなで回し見ながら角度やピントの勉強会。其々に個性が出ていて面白かった。途中、大粒の雨が降ってきたので、みくりが池温泉の食堂へ場所を変え、しばらく色々な話を聞いた。今回使ったEOSkissは最新モデルで、先生がキャノンから借りてきてくれた。私達は普段EOS60Dを使っているが、kissは機能的には少ないがすごく軽くて使いやすかった。山用のデジイチとしては◎。

勉強会が終わり、テント場に戻る。お義父さんは熟睡中。

昨日から一睡もしていないので頭がクラクラする。それでも少しテント周辺を散策したが、すぐに戻る。

お義母さんが持たせてくれたシャケや、ソウセージをおかずに、アルファ米で夕食。今日は一日お疲れ様でした!カンパーイ!

三人仲良くテント泊。

9月9日 雷鳥沢キャンプ二日目。

5時38分 起床。

少し朝焼け。

雷鳥沢は盆地のようになっているので、朝日は見えないみたい。朝飯はカップラーメンと、昨日の残り。ゆっくり食べて、ゆっくり撤収。

8時25分 室堂バスターミナルへ出発!

キャンプ場から雷鳥荘までの長い登りをゆっくりとあがる。

途中火山ガスがきついところは息が上がらないように特にゆっくりと、しかも止まらずに歩き続ける。

月と飛行機。

帰りはミドリガ池ルートを行く。

室堂山荘裏手に、立山室堂。立山開山からの歴史が展示されて、博物館になっていた。大正時代から変わらぬ佇まい。写真を見ると、山々の形や雪渓の形まで、大正時代となんら変わっていなかった。山はタイムカプセルみたいだ。

11時23分 室堂バスターミナル着。立山フェス室堂会場。

高原バスとケーブルカーを乗り継ぎ。

13時28分 無事立山駅到着。

帰り道滑川市のガソリンスタンドで教えてもらったレストランで遅い昼食。

一つ上の階の銭湯で疲れを癒す。

21時50分 帰宅。お土産の鱒寿しをつつきながら、三人で今回撮った写真を見る。とても幸せな時間。

埼玉県から富山までは5時間半の道程。立山黒部アルペンルートには長野県側、扇沢からも行けるが、立山のほうが首都圏から遠いためか、比較的混雑は少ない気がした。

今回は室堂周辺散歩だったが、立山には大日あり、雄山、大汝、少し行けば剱岳、黒四ダムと、魅力的な箇所が沢山あることに気付いた。長い時間をかけて、一つ一つゆっくり巡りたい。

山好きの義父を連れて、立山に行ってきた。かつては谷川岳の沢登り専門だった義父も歳を重ね、山への気持ちは変わらないが、おいそれと高山に登れるわけではなくなった。

そんな人にも比較的楽に名山が眺められる場所がある。

新穂高ロープウェイで登る西穂高口駅、駒ヶ岳ロープウェイで登る千畳敷カール、そして今回行った立山室堂だ。

9月7日 仕事あがりで23時、立山にむけて出発。三芳スマートICより、約5時間。4時、北陸自動車道立山ICで降りる。

立山ICから立山駅まで約40分。

4時40分、立山駅着。7日金曜から開催の立山フェスのせいか、この時間でもう空きは少なかった。きっと金曜から登っている人が多かったのだろう。

立山駅から美女平までケーブルカーで約7分。美女平から高原バスで約50分で室堂に着く。チケットは立山駅の窓口で購入する。ケーブルカーと高原バス往復で4190円。この日は窓口が開くのが6時、始発は6時40分。どうせなら一番でチケットを購入したいと思い、5時から並んだ。別に並ばなくてもそれほど待たずにケーブルカーには乗れたが、やはり一番乗りは気持ちよかった。

6時 一番乗りでチケット売り場へ入り、始発のチケットゲット!

6時30分まで荷作りの最終確認をしたり、駅の写真を撮ったりして、ケーブルカー乗り場へ。

なんと!ケーブルカー乗り場改札には長蛇の列。しまった。一番乗りでチケットをゲットしたからと言って、一番乗りでケーブルカーに乗れるわけじゃなかった!呆然。

40分発と言いながら、結局51分(カメラの時計がずれてるのかな?)、混みこみの車内になんとか滑り込む。

このケーブルカーには荷台が連結されており、大きなザックなどはそこに載せる。黒四ダム開削当時には工事物資なども載せたらしい。一方の車両を引き上げるともう一方の車両が降りてくる、釣瓶式のケーブルカー。

7時3分 美女平着。

7時14分 高原バスに乗り換え。

高原バスはハイブリッドの観光バスで、補助席含めだが全員座れる。

途中称名滝などを見ながら、うねうねと曲がりくねった道を上がる。車酔い注意。

高原バスのルート上にはたくさんの草花や池塘があり、その名の通り高原を走る。

途中剱岳が綺麗に見える。

7時59分 室堂着。

正面に見えるのが、雄山、大汝山かな。

じつは密かに、いるかなーと思っていたのだが、前職で富山の物産展で大変お世話になった、富山源七の社長と室堂駅で再開。室堂駅で小さな出店を出し、美味しいお餅と、おこわを販売している。どちらかというと口下手な、もの静かな感じの人。ちなみに源七の会長は背の高い二枚目のおじいちゃんで、黒部ダム側から上がってきた大観峰駅で、茶店を開いている。社長にも大変お世話になった。二人ともすごく清々しい男。気持ちのまっすぐさが、商品に現れている。

富山源七

http://www.gensiti.com/

『立山』はい。確かに。

立山玉殿の清水でキャンプ用の水を汲む。キャンプ場にももちろん水場はあるが、水道水よりいい感じがする。

ほほう。

8時24分 雷鳥沢キャンプ場へ向けて出発。

左手に立山の町が見える。

正面には大日岳と、奥大日岳。

チングルマがたくさん。みんな綿帽子になっていた。

ミクリガ池。池面が静かで景色を綺麗に映していた。

道はずーっと石畳だが、作りが粗いので普通の靴だと歩きづらいと思う。

地獄谷方面への道は閉鎖されていた。ボーボーと音をあげて噴き出す火山ガス。

東日本大震災の頃から、火山ガスの噴出口や、その量が変化して通行止めになってしまったと、火山ガスを検査しているおじさんが教えてくれた。人が高濃度の亜硫酸ガスを吸い込むと、ものの一、二分で意識を失い、死んでしまうらしい。

ここは立山。日本海側のこんな所まで、断層が変化し、マグマや地下水の流れが変わってしまっていたとは。

噴火口の周りに植物はなく、異様な光景だ。

みくりが池温泉にて、立山フェス限定?のジョッキパフェ650円。安くてうまかった。

みくりが池温泉から雷鳥荘まではリンドウ池をぐるっと回って辿り着く。下がって上がる感じで、なかなかこたえる。

血の池。かつて噴火口だった所が池になったもの。酸化鉄を多く含むため、水が赤く見える。

ミヤマリンドウ。

リンドウ池越しの地獄谷。手前のハイマツが赤く変色している。紅葉ではなく、火山ガスの噴出口が変わったために立ち枯れてしまっている。

右上には雷鳥荘。

妻曰く、万里の長城。

雷鳥荘直前の広場にて、本日の幕営地、雷鳥沢キャンプ場が見えた。

雷鳥荘。雷鳥荘の裏手はすぐに地獄谷。

地獄谷側にテラスがあったが、立ち入り禁止になっていた。ここもかなり濃い硫黄の臭いがした。

雷鳥荘を過ぎるとすぐに下り。キャンプ場へ下りる階段。膝にくる。

右奥にキャンプ場。

10時6分 雷鳥沢キャンプ場着。

立山フェス雷鳥沢ブース。石井スポーツ、プリムス、マーモット、ミレーなどがブース展開。物販ではなく、商品に触って知ってもらう事を目的とした出店。

雷鳥沢キャンプ場は柔らかい土の、非常に居心地の良い幕営地だった。ここら辺がいいかな。

お義父さんから、雨が降った時の事を考えて、水はけが良い場所に立てよう、とアドバイス。

とりあえずテントを設営し、シュラフを天日干し。

プリムスのブースでティータイム。ブースの人達ものーんびり。いろんな話をしながら淹れてくれたコーヒーや紅茶を飲む。プリムスの営業氏達がしきりにコーヒーや紅茶や、お茶菓子の味を気にする。聞くと、東京の成城石井でみんなで買い出しをしたので、誰のチョイスが人気があるのか気になっていたらしい。コーヒーも紅茶もお茶菓子も、みんな美味しかった。

また、山の専門家達とちゃんと話ができるほど、自分達の経験値が高まっていたことに気付き、うれしかった。

プリムスで30分ほどウダウダして、11時。腹が減ってきたのでキャンプ場横の雷鳥沢ヒュッテにて昼食。

私は一人、生ビール。我慢できず。

お義父さんはカレー。私は牛丼。妻はうどん。

雲が出てきた。右手前に見える黒い建物は露天風呂。外に丸見えのような作りだが、見えないみたい。

暗雲が立ち込める。ウチのテントはシングルウォールなので雨が降ると飯が作れないし、出入りの時に雨が吹き込むので、テント下に敷くシートとトレッキングポールで簡易タープを作る。

お義父さんをテントに残し、私達はみくりが池温泉で2時から開催の一眼レフ教室へ。その名も

「最新デジイチ持って山に行こう!」

写真家 志水哲也さんによる初めてでも覚えられる最低限の機能設定と構図力を指導する写真教室だった。